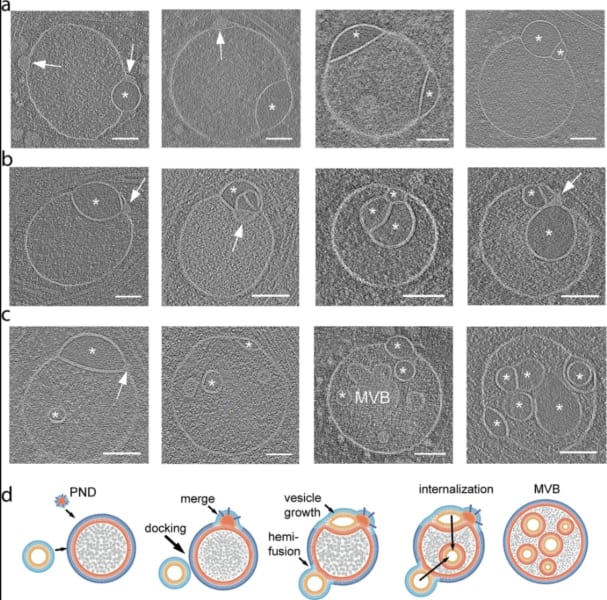

その見た目は、雪だるまがマフラーを巻いているような、丸が2つくっついた形。

しかも、この状態が一時的なものではなく、意外にも安定して長く存在していることがわかりました。

さらに興味深いのは、小さい小胞の中が「空っぽに見える」ことです。

他の細胞小器官は中に粒状の物質などを含んでいるのに、ヘミフュソームの小さい方は、なめらかで透明な“水っぽい空間”のように見えるのです。

さて、どんな仕事をしているのでしょうか?

細胞の中の「リサイクル拠点」か?

ヘミフュソームのもう一つの特徴は、その接合部に「ナノサイズの粒子」がくっついていることです。

この粒子は直径約42ナノメートル(1ナノメートル=100万分の1ミリ)で、タンパク質と脂質が混ざった「プロテオリピッド・ナノドロップレット(PND)」と名付けられました。

このPNDは、まるで小胞形成の“起爆剤”のような役割を果たしていると考えられています。

細胞内で自由に漂っていたPNDが、ある場所にとどまり、そこに小さな袋を生み出し、ヘミフュソームの形成を促している可能性があるのです。

つまり、ヘミフュソームとは「PNDがきっかけとなって生まれた、小さな袋が大きな袋にくっついた状態」とも言えるでしょう。

では、この構造は何のためにあるのでしょうか?

チームは、ヘミフュソームが細胞の中で「不要なものを集めて捨てるための新しいリサイクル拠点ではないか」と考えています。

実際、この構造は従来の分解ルートである「エンドサイトーシス(細胞が外から物を取り込む仕組み)」には関与していないことが、金ナノ粒子を用いた実験から明らかになりました。

研究者たちによれば、この小さな細胞小器官は、細胞が自らの内部で重要な物質を仕分け、再利用し、廃棄するための重要な役割を担っていると考えられています。