『透明骨格標本』という標本を知っていますか?魚の体は透明で、骨が赤紫と青色に染められた標本のことです。透明標本の作り方や面白い研究についても紹介します。

『サカナト』で読む

(アイキャッチ画像提供:PhotoAC)

魚の透明骨格標本とは

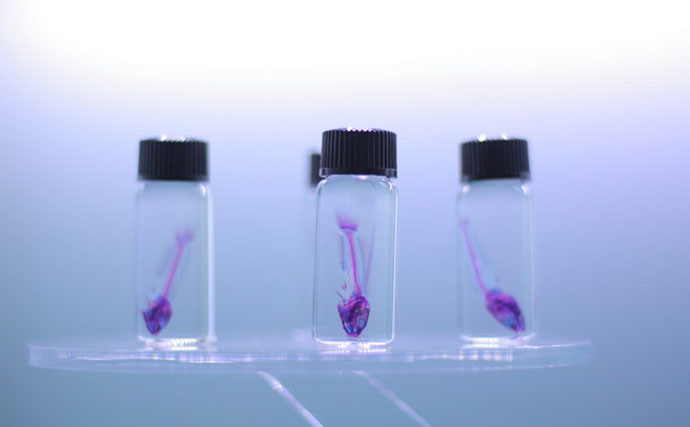

魚の透明骨格標本とは、魚の肉を取り除かず薬品で筋肉を透明にし、骨に赤紫や青の染色をした標本のことです。小さい魚は骨格標本にするのが難しく、この透明骨格標本を作製して骨格を観察します。

軟骨や微小な骨構造などの解剖では破損しやすい骨の立体的な配置を外部から観察でき、解剖学や分類学、発生生物学などの研究で広く活用されています。

透明骨格標本(提供:PhotoAC)

透明骨格標本(提供:PhotoAC)まるで魚のレントゲンのようにも見える透明骨格標本。魚が生存していた時の姿で観察できるうえに、赤紫色や青色で染まった骨格が、見た目もとても美しいですよね。

一方、観察していると、ひとつの疑問が浮かび上がります。透明標本の染色に使われている、赤紫色や青色といった色の違いは何なのでしょうか。

二重染色でわかる軟骨と硬骨

赤紫色に染まるのは軟骨、青色に染まるのは硬骨であり、二重染色法という手法を用いています。

アルシアンブルーとアリザリンレッドという染色液で染めることで、様々な魚の軟骨と硬骨による骨のつくりが目で見てわかるのです。

透明骨格標本の作り方

透明骨格標本は、作り始めから完成まで結構な時間を要します。

特に固定と透明化に時間がかかり、対象物の大きさなどでも違いますが、標本が完成するまで数日~1か月以上に及ぶこともあります。

魚の固定と下処理

まず、透明標本にしたい魚の固定を行います。ホルマリンなどの固定液に浸し、腐敗を防ぐのです。

そして下処理にうつります。

この工程では、うろこや内臓を除去し、骨を染めやすく、透明にしやすく加工。アルコールに浸し、濃度を段階的にあげて体内の水分を取り除きます。

透明標本(提供:PhotoAC)

透明標本(提供:PhotoAC)