さらに、装置がフラットな形状のままだと水蒸気との接触面積が限られ、効率が悪いという欠点もありました。

こうした問題点を解決すべく、MITの研究チームは新たなデバイスの開発に取り組みました。

それが窓サイズの垂直型パネルです。

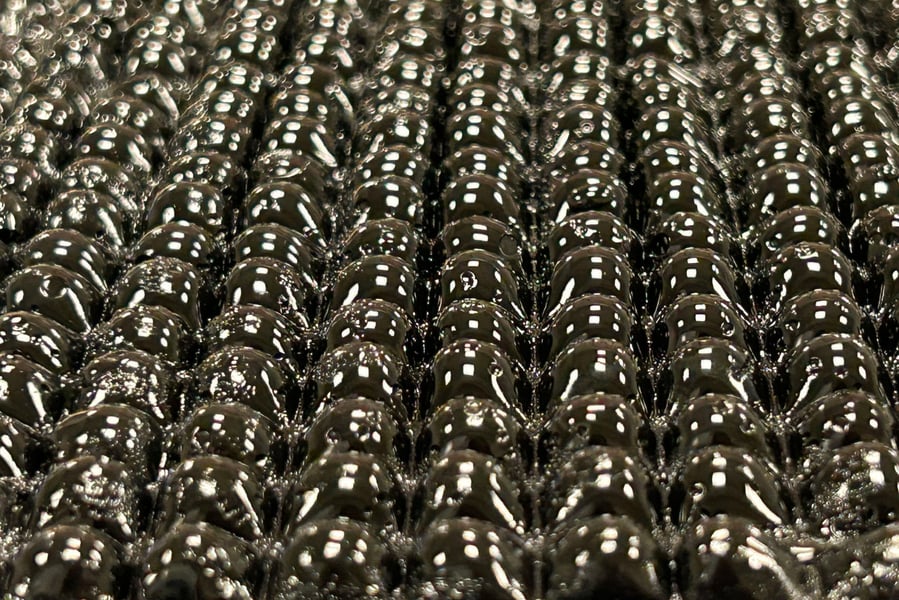

このパネルの表面には、ハイドロゲルの小さな丸い膨らみ「ドーム」がたくさんついていて、まるで気泡緩衝材(プチプチ)のような外観をしています。

それぞれの小さなドームは、夜になると空気中の水蒸気を吸い込み膨らみます。

表面積が大きくなるので、水蒸気を吸収する能力はさらに高まります。

そして、昼になると太陽の熱でその水分が蒸発。ドームは元の小さな形に縮むのです。

では、蒸発した水蒸気はどうなるのでしょうか。

このドームは、冷却ポリマーでコーティングされたガラス層に包まれています。

水蒸気がガラス面に触れることで凝縮され、水滴としてパネル下部のチューブへと流れ込む設計になっています。

これにより、電力もフィルターも使わずに清潔な飲料水が得られるのです。

では、この窓サイズの装置はいったいどれほどの飲料水を生成できるのでしょうか。

乾燥地域で「電力」も「フィルター」も必要とせず、飲料水の生成に成功

MITのチームは、実際にこの装置を2023年11月に北米で最も乾燥した地域カリフォルニア州の「デスバレー」に持ち込み、7日間にわたる実地試験を行いました。

結果は驚くべきものでした。

装置は湿度21〜88%という幅広い条件下でも安定して稼働し、1日あたり57〜161.5mlの飲料水を生成しました。

これは、同様のパッシブ型装置だけでなく、一部の電力式装置よりも優れた成果です。