ヒラメは喰いつき、マゴチは吸い込むという摂餌の違いがあります。どちらの場合も口の中に入ってくれればよいのですが、なかなかそうもいかないので、口の周囲をガツンと貫く鋭利な針先が必要です。爪にあてて滑ったら交換すべきなのに、貧乏性がこれをケチって何回も失敗しました。

ルアーを泳がすレンジが重要

ヒラメとマゴチは、同様の砂地に魚体を潜らせて目を出し、ベイトを待ち受けています。サーフのちょい沖で水深3~4m前後です。

私の釣果はマゴチの方が多く、なぜか?個体数の差か、活性の差かと思いましたが、どうやら釣り方のようです。前述のように摂餌の仕方が違ううえに、レンジも異なります。ヒラメは底から1〜2m飛び上がって喰いつき、マゴチは底周辺で吸い込むことが多いと教わりました。

なるほど。しかし、1〜2m底から上のレンジをアクションしながら泳がせるリトリーブは難しく、私の釣りは底層近くを泳がせているのが原因のようです。シャローエリアで、程よいレンジにルアーを泳がせることでヒラメの確率も上がれば幸いです。

だからといって、身が分厚く旨味のあるマゴチは肴として大好物なので、半々で釣れれば大喜びです。ソフトルアーの重さとリトリーブスピードで、その答えを探っています。

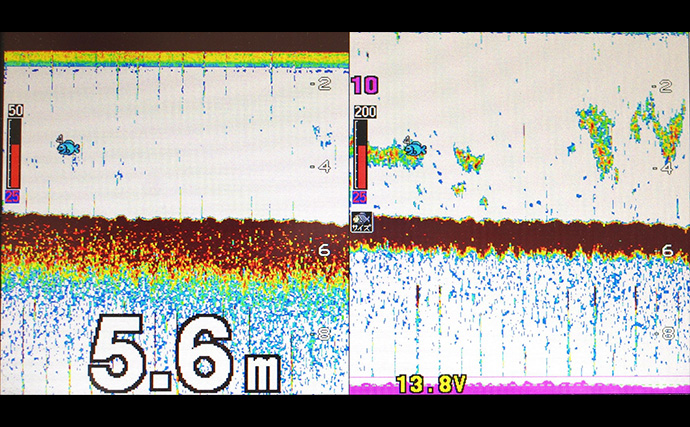

魚探の反応(提供:TSURINEWSライター・丸山明)

魚探の反応(提供:TSURINEWSライター・丸山明)姫路沖ボート釣行でソゲ

係留場所の近場、姫路の砂浜海岸の沖でのボート釣りです。砂浜のちょい沖であれば砂地だというポイントで、水深は3〜5mのシャローエリア。

朝から潮の動きが悪く、最近の雨で藻が底層にあるという良くないコンディションながら、不思議と3時間で5回もアタリが出たという特売日でした。

しかし、アタリの2回はフッキングできず、さらに2回はフッキングしたものの慌ててバラしてしまい、取り込めたのは1枚のソゲサイズのヒラメのみ。かなり落ち込んでしまいました。チャンスをものにできなかった不甲斐なさが残ります。