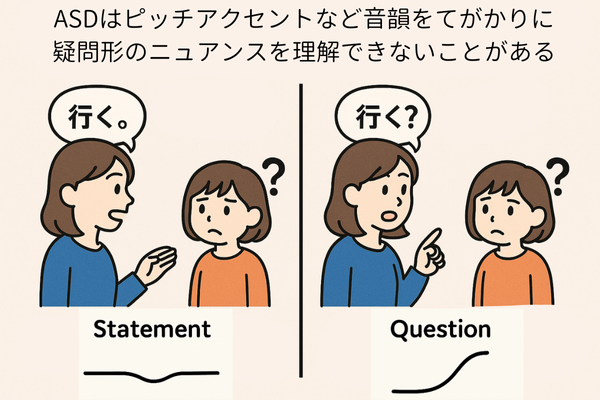

「語尾の上げ下げ」(例:「行くの?」「行くの!」)や、「飴/雨」のようなピッチアクセントについて、ASD児は音の違いを識別できていても、「意味の違いとして認識・運用する力」が弱いことが示されたのです。

似たような事例で、中国語(特に北京語や広東語)のような複雑なピッチパターンで異なる意味を表現する言語では、ASD児童は使用に困難を抱える可能性が示唆されています。中国語には1声〜4声( mā・má・mǎ・mà)のような明確なピッチパターンの違いがありますが、ASD児童はこれを区別することは出来ても抑揚のニュアンスを“意図”として読み取ることが苦手であり、これが会話のズレを生みやすくしているといいます。

この結果は、ASD児が方言を理解・使用しにくい理由として、言葉の意味や文脈に関する理解だけでなく、抑揚や語調といった音声の特徴そのものを聞き分けたり、適切に使い分けたりする能力にも困難がある可能性を示すものです。

多くの方言は語尾のイントネーションや微妙な抑揚の違いに意味が込められており、こうした感覚的な言語使用にASD児が困難を感じている可能性があるのです。

この2つの研究は、方言使用に関するASDの特性を、それぞれ異なる角度から掘り下げています。

また、ASD児が共通語に親しみやすい理由として「テレビやネットを通じて触れる言語が共通語である」点も無視できないと考えられます。ASD児童は、一方向的で繰り返し確認ができるメディアやネットの情報を好む傾向があります。そのため、自然に方言を使わず共通語のみを話すようになる可能性も否定できないのです。

成長すると逆に方言を使い始める人がいる

ここまでの話は、ASD児童は方言を使わない傾向があるというものでしたが、逆にある年齢を境に方言を使わなかったASDの人が、地元の方言を話すようになったという事例も確認されるようになりました。