平成の後半、村上春樹さんが「ノーベル文学賞を獲るかも?」と報じられ出したとき、一定の年齢以上の人はびっくりしたと思う。1980年代から人気は絶大でも、イマドキのファッション(とSEX)の描写で売れてるだけのチャラい作家、みたいな偏見が、ずっと強かったからだ。

「両村上」と呼ばれ、始終ライバルのように比較されたのは村上龍だけど(ちなみに本人どうしは、むしろ仲がよかったらしい)、90年代の終わりまでは「龍がホンモノの文学で、春樹はニセモノ」と見なすのが、文芸批評の定番だったことを、2001年に斎藤美奈子氏が書いている。

〔問題は〕両村上比較論者は、なべて最後は村上龍に軍配を上げていることです。この傾向は、『ノルウェイ』vs『ファシズム』、『ねじまき鳥』vs『五分後』と時を下るにしたがって顕著になってきました。

龍を称揚するために春樹を落とす、あるいは龍の特質を際だたせるために春樹を利用するという図式。逆はありません。

『文壇アイドル論』文春文庫、249頁 (段落を改変し、強調を付与) なお根拠として引かれる批評家は、 笠井潔・渡部直己・柄谷行人・大塚英志

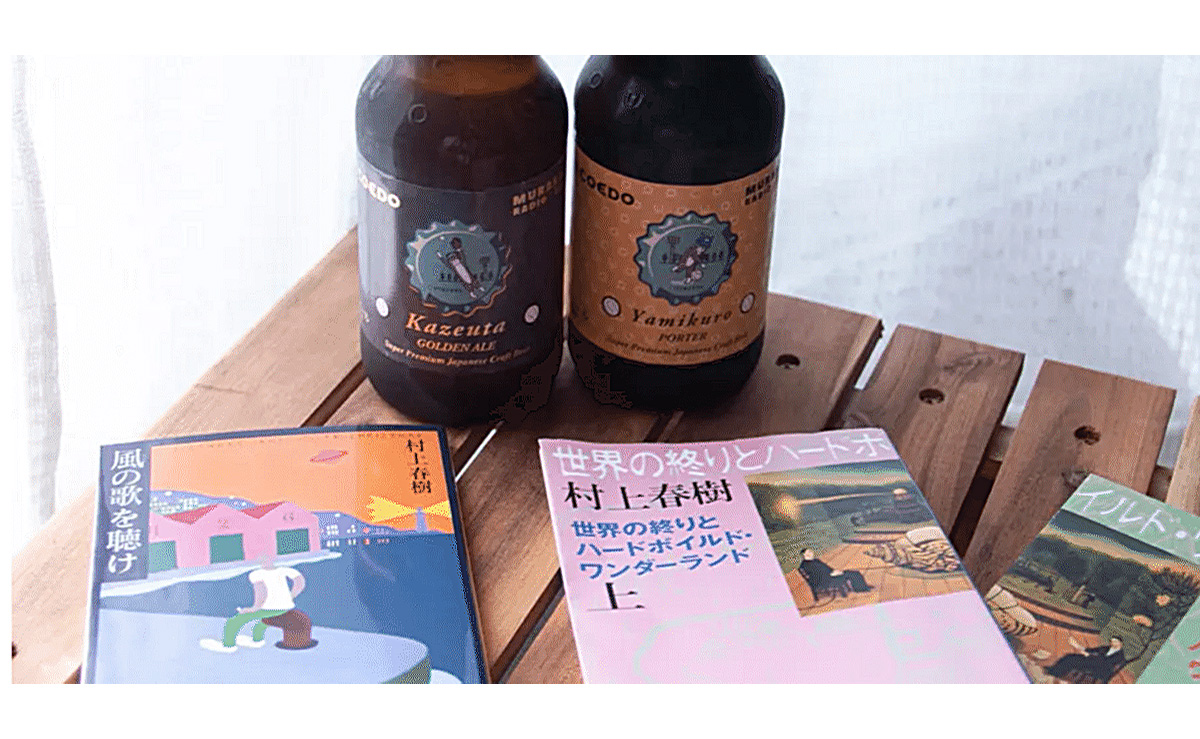

いまからすると信じがたいけど、現にそうだったのである。なんでここから誰にも予測不能な「大逆転」を、村上春樹が世界の文学市場で起こしたかというと、ビールをやめたからかもしれない。

……ぼくがトンデモで言ってるのじゃなく、初期から一貫して「春樹文学」を擁護してきた例外的な批評家に、加藤典洋がいる。彼が1996年に出した『村上春樹イエローページ』は、ゼミ生を総動員して(当時の)全長編8作を細かく読み解いた成果だけど、作中で登場する飲み物の種類と回数について、調べたコラムがある。

有名な「ジェイズ・バー」が舞台になる、1979年のデビュー作『風の歌を聴け』では、ドリンクはビールの50回が圧倒的で(2位のワインが10回)、水は飲まない。ところが94~95年の『ねじまき鳥クロニクル』では、首位は水の70回で、次点もコーヒーの69回。ビールは63回で3位に後退する。