さらに人類が探査した深海の地理的な場所にも大きな偏りが見られたようです。

深海の調査領域に大きな偏りが

調査によると、1960年代には、全ての深海潜航のうち約60%が深さ2,000メートルを超えていましたが、その40年後にはその割合がわずか4分の1にまで減少していました。

しかし地球の深海の約4分の3は水深2,000〜6,000メートルの深さに広がっており、この変化は大きな偏りを意味します。

そして深海の理解に影響を与えているバイアスは他にもあります。

1960年代には、潜航活動の半数が現在の「公海(特定の国によって所有されていない、自由に利用できる海域)」で行われていましたが、2010年代にはその割合がわずか15%にまで減少していました。

現代の深海潜航の多くは「排他的経済水域(EEZ)」内で行われていますが、そこにも大きな偏りが見られています。

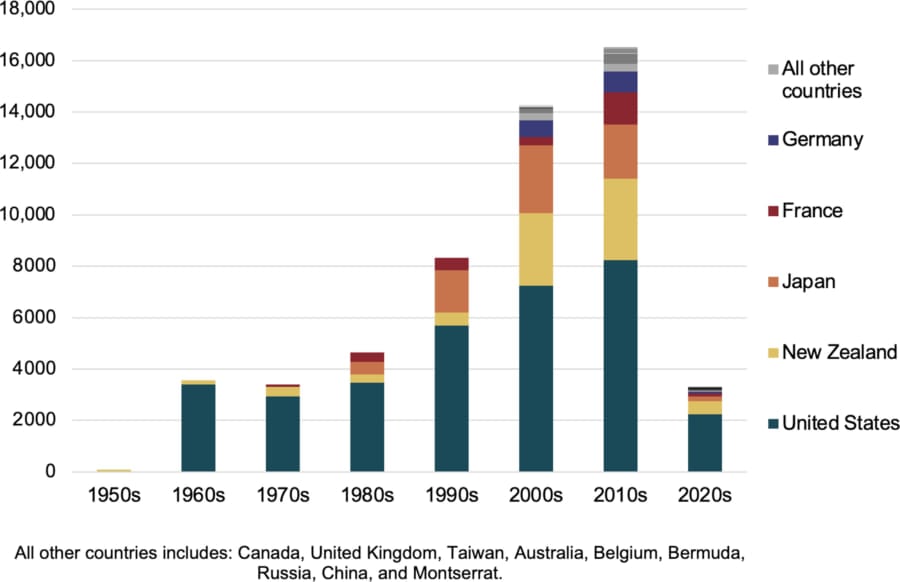

沿岸国から200海里(約370キロ)以内の海域で行われた35,000回以上の潜航のうち、70%以上がわずか3つの先進国、すなわちアメリカ、日本、ニュージーランドの海域で実施されていたのです。

また1958年以降の全潜航記録のうち、実に97%がアメリカ、日本、ニュージーランド、フランス、ドイツという5カ国によって行われていました。

加えて、深海底の地形的特徴においても、谷や尾根などは集中的に調査されてきた一方で、広大な深海平原や海山などの調査は不十分でした。

こうした発見は、深海の全体像を科学的かつ正確に理解するために、より包括的でグローバルな探査の取り組みが急務であることを物語っています。