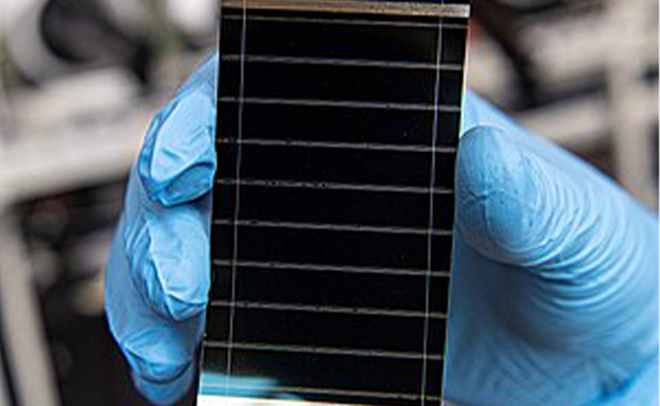

Elena Merkulova/iStock

ペロブスカイト太陽電池は「軽くて曲がる太陽光パネル」として脚光を浴びてきた。技術開発は進んでおり、研究室レベルではセルの変換効率は26.7%に達したと報告された。シリコン型太陽電池と層を重ねたタンデム型では28.6%にも到達したとされる。

技術開発を促進するためとして、経済産業省は「次世代型太陽電池戦略」を策定した。そこでは、2040年までには発電コストを14円/kWh以下に下げ、20GW、つまり2000万キロワットもの導入を目指す、としている。

ペロブスカイト太陽電池Wikipediaより

しかし、このような大量導入を掲げる方針は、この技術の開発戦略として適切なのか、疑問が湧く。というのは、事業用のメガソーラーであれ、建築物の屋根置きのソーラーパネルであれ、そこではペロブスカイト太陽電池の特徴は活きないからである。

なぜかというと、破損しない、感電しない、火災にならないといった点で安全性を確保しなければならないから、結局、シリコン太陽電池のパネルと同様に、ガラスで覆い、金属の枠にはめて、コンクリートや建物にしっかり固定しなければならないからだ。そうすると、シリコン太陽電池に比べてセル自体は軽いとか、また柔軟に曲げられるといった、ペロブスカイト太陽電池の特徴が全く活きなくなる。

もともと、現行のシリコン太陽電池のシステムにおいても、シリコン太陽電池自体はそれほど重くない。重たいのはガラス、金属の枠、それを固定する部品など、周辺の部分なのだ。

軽量であるといった特徴が活かせないとなると、シリコン太陽電池と戦う土俵は、もっぱら価格競争になる。だがこの点では、まだまだ太刀打ちできそうにない。

それに、シリコン太陽電池にしても、重要なコスト項目は、いまや太陽電池セルそのものではない。セルの周辺の部材や機器のコストであり、また、発電が過剰になったときのために二次電池を準備するなどの「電力系統との統合コスト」である。