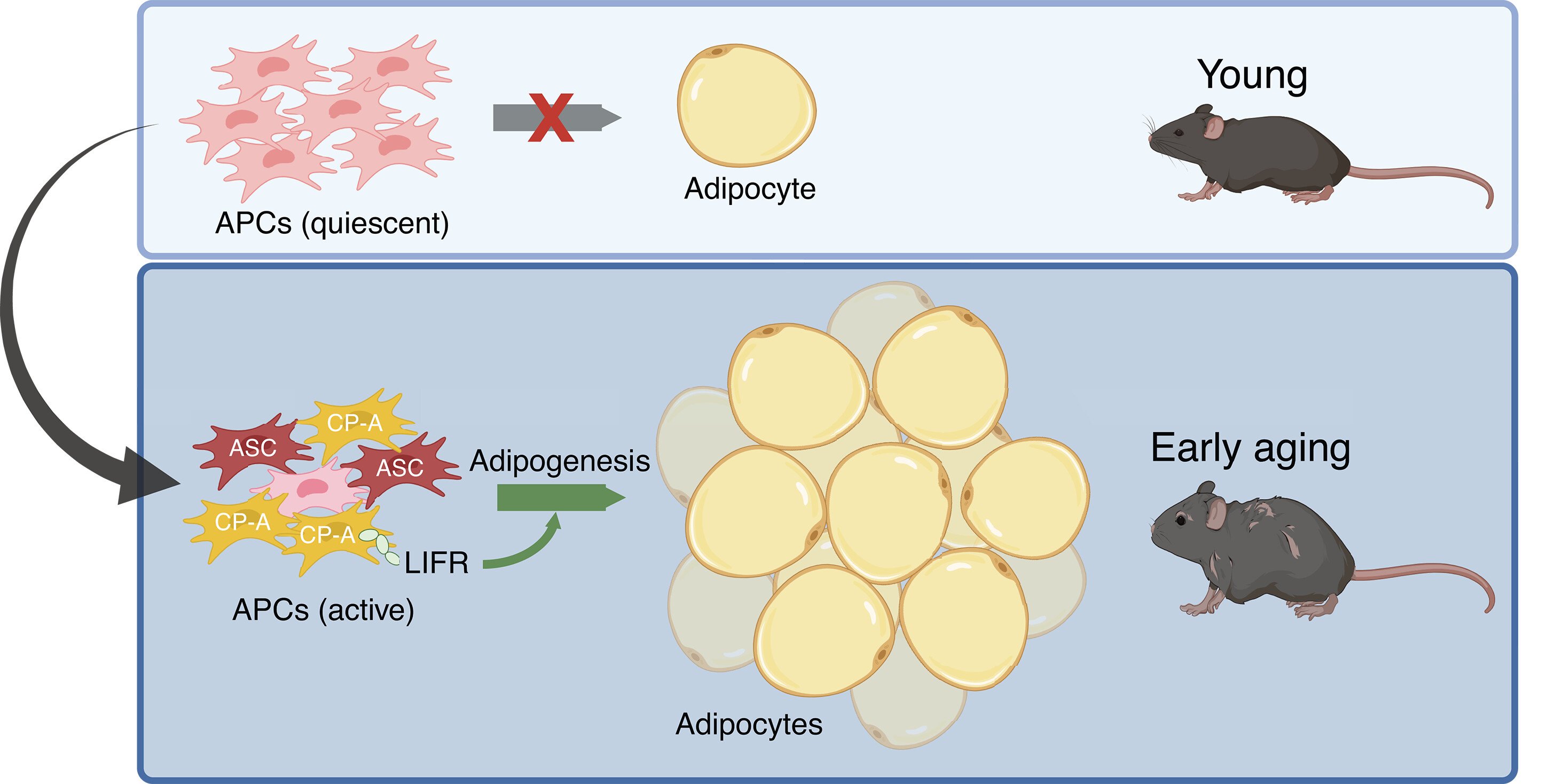

若い頃は、こうした脂肪前駆細胞は比較的静かに存在しているだけです。ところが加齢とともに、特に中年期に差しかかると、これらの細胞が突然活性化しはじめることが今回の研究で明らかになりました。

つまり、単に食べ過ぎたから、運動しなかったからというだけではなく、体そのものが「脂肪を溜めやすいモード」へと切り替わる仕組みが存在するのです。

この発見は、中年太りのメカニズムがこれまで知られていた「代謝が落ちるから脂肪が燃えにくくなる」、という単純な原理ではない可能性を示しています。

実際には、体内で新たな脂肪細胞を作る「材料」が加齢によって増え、それが脂肪組織を拡大させていたのです。

研究では、マウスを使った実験と、ヒトから採取した脂肪組織サンプルを用いた解析の両方が行われました。

マウスでは、中年期に入ると脂肪組織に現れる新しい前駆細胞が、積極的に脂肪細胞へと変化していく様子が観察されました。さらに、人間の脂肪組織においても、年齢とともに類似の前駆細胞集団が増える傾向が確認されています。

つまり、「年を取ったら太りやすくなる」というのは、自己管理の失敗ではなく、生物学的な必然だったのです。

メタボリックシンドロームを予防できる可能性も

今回の研究は、「年齢とともに太りやすくなるのは避けられない宿命だ」とあきらめる必要がないことも示唆しています。

なぜなら、加齢によって活性化する脂肪前駆細胞(adipose progenitor cells)をターゲットにすることで、将来的に肥満やそれに伴う健康リスクを抑える新たな治療法が開発できるかもしれないからです。

肥満は見た目だけの問題ではありません。

特に内臓脂肪が増加すると、糖尿病(type 2 diabetes)や高血圧(hypertension)、心血管疾患(cardiovascular diseases)など、いわゆるメタボリックシンドローム(Metabolic Syndrome)と呼ばれる複数の健康リスクを高めることが知られています。