心理学に興味・関心がある人なら一度は見聞きしたことがあると思います。

研究チームは、心理学の入門書として人気のある教科書24冊を対象に、心理学において論争の的になっている現象や神話がどのように本書の中で扱われているのかを確認しました。

心理学入門書に潜む誤情報と偏向の理由

調査の結果、心理学の入門書や教科書において、しばしば誤情報や不正確な記述が確認されました。

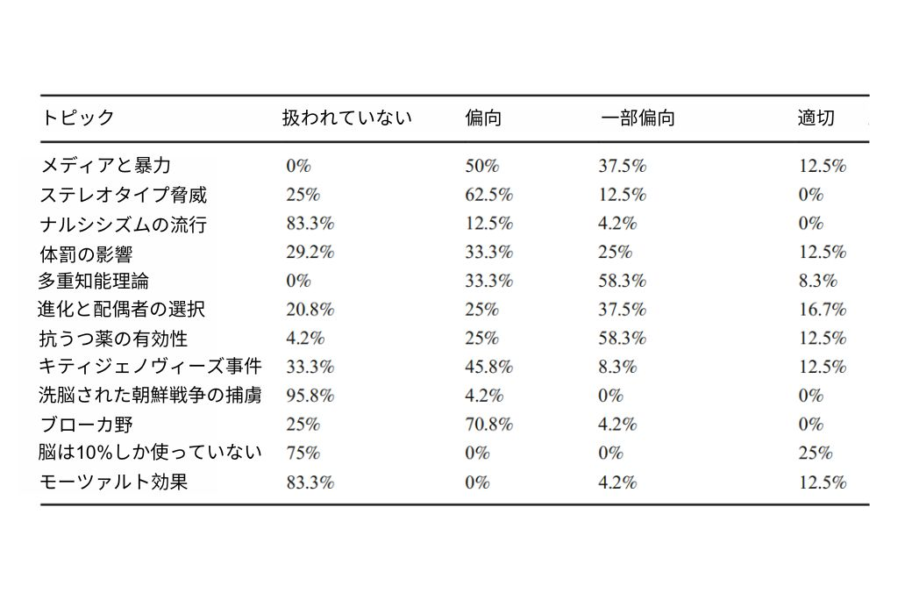

たとえば、ナルシズムの流行、朝鮮戦争の捕虜に対する洗脳、脳は10%しか使っていない説、さらにはモーツァルト効果は、75%以上の教科書が未掲載でした。

また、ステレオタイプ脅威やキティ・ジェノヴィーズ事件、ブローカ野に関しては、事実と異なる記述されているケースが確認されています。

多くのトピックにおいて、公平かつ事実に沿った記述がなされている部分は少なく、特に「脳は10%しか使われていない」という説については、わずか4分の1の書籍でしか正確な記述が見られませんでした。

では、なぜ心理学の入門書には、こうした誤情報や一方的な記述が含まれてしまうのでしょうか。

リリアンフェルド氏らの研究チームは、いくつかの理由を挙げています。

まず第一に、心理学の分野そのものの広さが原因として考えられます。

心理学は、記憶や学習、発達、認知、感情、精神疾患、社会的行動など、非常に多岐にわたるトピックを扱います。

そのため、一冊の教科書ですべてを網羅しようとすると、どうしても著者個人の専門外の領域については知識が浅くなってしまいがちです。

その結果、最新の研究が十分に反映されず、古い通説や誤った情報がそのまま残されてしまうことがあるのです。

そして第二に、より根本的で深刻な問題として指摘されているのが、商業的な理由によるバイアスです。

著者は、心理学の入門書において、「議論があることを示した内容よりも、“はっきりした答え”を示す方がインパクトがあり、売れやすい」という市場原理が働いている可能性を挙げています。