そして今回オックスフォード大学の研究者たちは、生命進化と数論の関係に注目しました。

進化と数論の関係が解明されれば、生命の中にパターンが数論と関連する謎の解明にもつながるかもしれません。

そこで着目されたのが、進化の原動力となる突然変異でした。

突然変異は遺伝病など目に見える変化を起こす場合もありますが、変異が起きた場所によっては影響力が低く、生物の外観や行動に目だった変化を起こさない場合もあります。

このような目立った変化を起こさない変異は「中立」突然変異と呼ばれています。

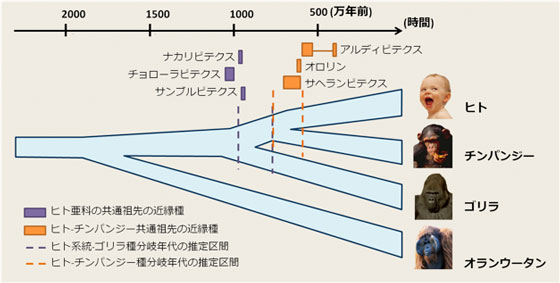

また中立突然変異は時間の経過とともに一定の速度でDNAに蓄積していくことが知られており、中立突然変異が起きた量を比べることで、異なる種が共通の先祖から枝分かれしたタイミングを知ることが可能になります。

近年、ウイルスや耐性菌の流行などで、生物の進化のしやすさは強みにみえるでしょう。

ただ進化は早すぎても害になります。

進化の速度が速すぎると、変異によって誕生した優秀な能力を持つ子孫が「繁栄する前に」新たな突然変異が起きてしまい、結果として生存に不利に働いてしまいます。

そのため生物は、突然変異に対する防御力(以下、堅牢性と表記)を備えています。

この堅牢性を言い換えれば、起きた変異が中立突然変異になる確率となるでしょう。

たとえば、ある遺伝子の分析では、遺伝子配列の3分の2にあたる部分はランダムな変異が起きても問題ない領域であることがわかりました。