ここでの「典型的な学生」は、月並みで、凡庸な能力を持った学生を意味し、「中央値に位置する学生」は100人中50番目のように、全体の真ん中に位置する学生を意味します。

実験参加者には、友達と仲良くする能力やリーダーシップなどのさまざまな能力が、それぞれの割り当てられた比較対象と比べて、優れているか、劣っているかを評価してもらいました。

さて比較対象となる学生のレベルと比べる能力の習得の難しさによって自分自身の能力が上か、下かの評価が変わったのでしょうか。

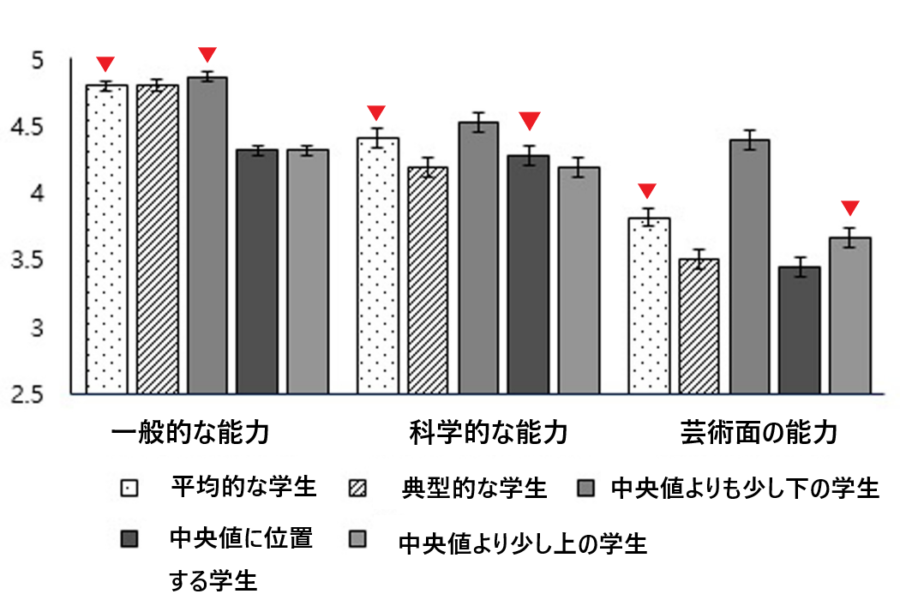

実験の結果、比較する能力の習得難易度が増すと、自分が平均よりも優れている度合いが小さくある傾向があり、また「平均」の解釈に違いが見られました。

科学的な能力の場合には、「平均的な学生」と「中央値に位置する学生」で自身を比較したとき、評価に差がありませんでした。

つまり、習得困難度が中程度の能力で平均との比較を行ったときには、「平均的な学生」を「中央値に位置する学生」と仮定し、自分自身の能力を評価していたことを意味しています。

他の習得が簡単な一般的な能力の場合には、平均と比較したときと中央値より少し下の学生と比較したときに差がなく、習得難易度が難しい芸術面の能力の場合には、平均と比較したときと中央値より少し上の学生と比較したときに差がありませんでした。

この結果は、習得が容易な時には「平均」を中央値(最もデータが集まっている値)より下として解釈し、自分が平均と比べてより優れていると判断し、習得が困難な時には「平均」を中央値より上として解釈し、自分が平均と比べて少しだけ優れていると判断するのです。

例えば、「自転車の運転」と「水彩画の描画」を例に考えてみましょう。

「自転車の運転」は習得が簡単な能力で、より多くの人が自分は平均以上に自転車を上手く運転することができると考えるでしょう。なぜなら人々は習得難易度が低い能力において、「平均」のレベルが低いと見積もる傾向があるからです。一方で「水彩画の描画」は一般の人にとっては難易度が高く、「平均」のレベルをより高いと考えます。その結果、平均程度の能力を自分は持っている、あるいは平均以下と考える人が増える傾向にあるのです。