Tetiana Lazunova/iStock

1. 製造業の固定資本減耗

前回は日本の経済活動別固定資本減耗についてご紹介しました。

日本は、投資が比較的多く、その維持費とも言える固定資本減耗が相対的に多い事が特徴です。

もう少し固定資本減耗について詳しく知る必要があると思いますので、今回からはOECDのデータベースから、経済活動別の固定資本減耗の国際比較をしていきたいと思います。

固定資本減耗は蓄積した固定資産残高によって決まりますので、アップダウンの激しい総固定資本形成よりも比較しやすい指標と思います。

まずは、OECDの統計データより、経済活動別の固定資本減耗についておさらいしてみましょう。

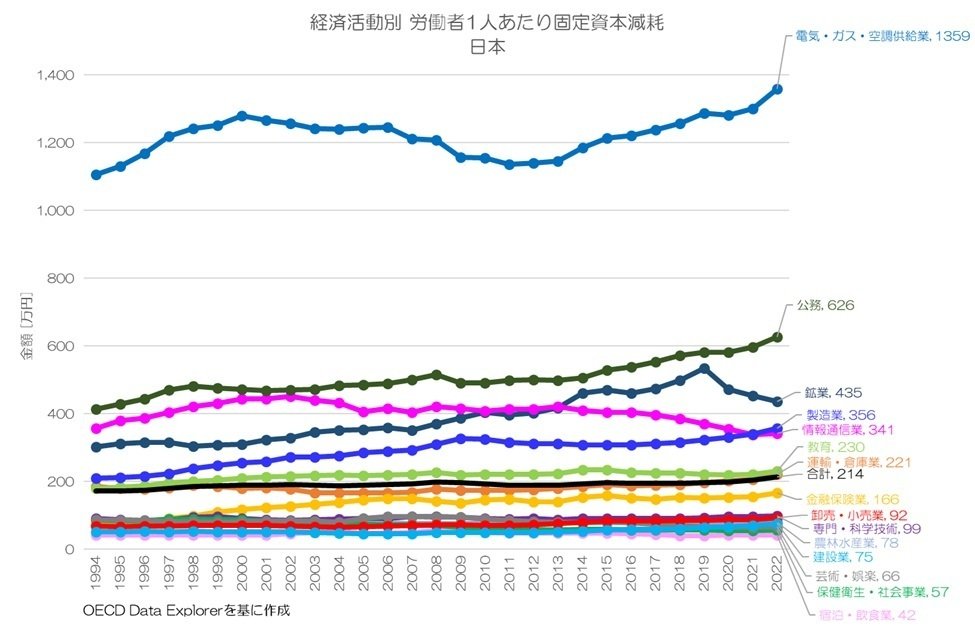

図1 経済活動別 労働者1人あたり固定資本減耗 日本OECD Data Explorerより

図1が日本の労働者1人あたり固定資本減耗の推移です。

今回着目する製造業(青)は、電気・ガス・口調供給業、公務、鉱業に次いで高い水準となっています。

やはり、機械・設備などの固定資産への投資を行って付加価値を稼ぐ産業ですので、相対的に固定資産の維持費用が多い事になります。

この推移や水準を頭に入れつつ、国際比較をしてみましょう。

2. 労働者1人あたりの推移

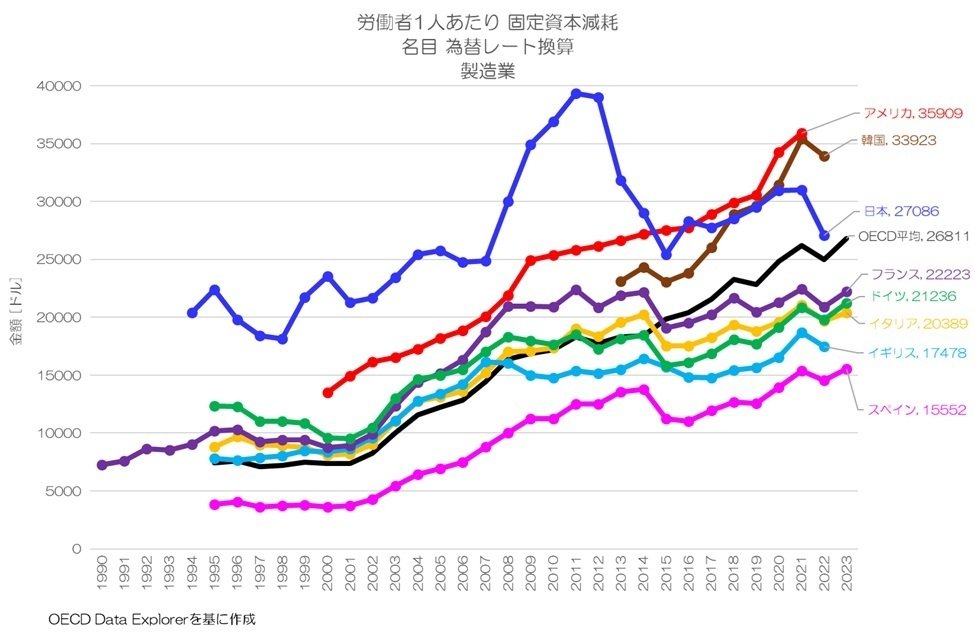

まずは、製造業について労働者1人あたりの水準(名目、為替レート換算値)の推移を見てみましょう。

図2 労働者1人あたり 固定資本減耗 製造業OECD Data explorerより

図2が主要先進国の製造業における、労働者1人あたり固定資本減耗(名目為替レート換算値)の推移です。

固定資本減耗は基本的に固定資産残高に連動しますので、そのまま労働者1人あたりの固定資産残高(いわゆる資本装備率)に相当する指標としても見ていただけるのではないでしょうか。

G7のうちカナダのデータが無いため代わりにスペインと韓国を入れています。

日本は1990年代に非常に高い水準に達した後、アップダウンしながらも相対的に高い水準が継続しています。