著者の一人は、「とにかくビットが高速で動き回るので、ノイズ(量子場の揺らぎ)によって計算が乱されるのではと心配していましたが、適切な条件を設定すれば無視できる程度に抑えられるとわかりました」と述べ、技術的ハードルは思ったほど高くないと強調しています。

さらに、ゲート動作の誤差やノイズ効果を厳密に評価した解析結果も示されており、パラメータの選び方次第で、実用レベルの計算精度を十分確保できるとのこと。

実際には、各ゲート層の誤差を0.002%程度に抑えるパラメータ領域が存在し、100層を重ねても約99.8%の忠実度を維持できることが示されています。

こうした理論的裏づけとシミュレーション結果から、「相対論的量子コンピューター」は単なる思いつきではなく、実際に動作しうる有望な仕組みだといえるでしょう。

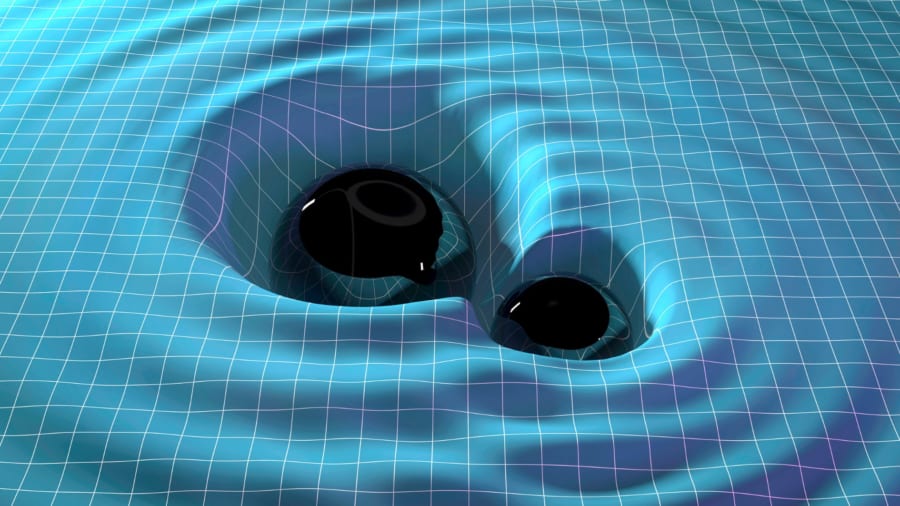

重力すら計算資源になる相対論的量子コンピューター

本研究が提案する「相対論的量子コンピューター」は、量子計算のあり方に新たな一石を投じる可能性があります。

もっとも大きな意義は、「通常なら計算の邪魔者と思われがちな相対論的効果(時間の遅れや空間のゆがみ)を、むしろ積極的に計算資源として活用できる」と示した点です。

従来、量子計算の研究は“止まった実験室”を前提としてきましたが、これからは衛星など高速移動体を利用した大規模ネットワークの時代が来るかもしれません。

そのとき相対論的効果をどう扱うかは、早晩避けて通れないテーマとなります。

今回の成果は、「高速で移動するビットを制御できれば、むしろ新しい計算手段が広がる」というポジティブな展望を与えてくれます。

では、この方式は従来の量子コンピューターとどこが違うのでしょうか。

ポイントは主に3つあります。

量子ゲートの制御パラメータが“ビットの運動”であること

従来はレーザーや電磁場を当ててビットの状態を回転させていましたが、本研究ではビットの軌道(速度や加速など)を変えることで、その固有時間を操作し、ゲート動作を実現します。