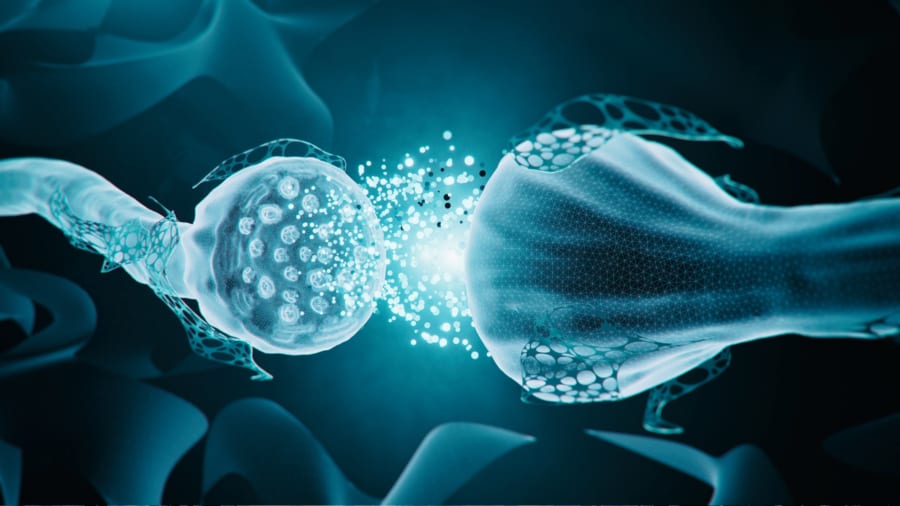

アメリカのカリフォルニア大学サンディエゴ校(UCSD)で行われた研究によって、たった一本のニューロンの中で枝の先端と根元がまるで別々の「学び方」を同時に使い分けていることが明らかになりました。

上の枝では「近くのシナプスと同時に活動すると結びつきが強くなる」というチームワーク重視の仕組みが働く一方、下の枝では「細胞全体が発火した瞬間にだけ強くなる」という自己評価型の仕組みが作動しており、これまで“脳は単一ルールで学習する”と考えられてきた常識を覆しています。

この発見は、脳が自分の中で「どの回路が役に立ったか」を巧みに割り振る可能性を示し、私たちの記憶法や人工知能の設計を根底から変えるかもしれませんが、あなたはこの新しい学習メカニズムをどのように思い描きますか?

研究内容の詳細は『Science』にて発表されました。

目次

- 脳は二刀流で学ぶ

- ニューロンの先端と根元が別の学習方法を行っていると判明

- 「1細胞多ルール」がAIのニューラルネットも進化させる

脳は二刀流で学ぶ

脳が経験を記憶に変える仕組みは、かつては「一緒に活動した回路どうしが結びつきを強める」という、非常にシンプルな学習ルールだけで説明できると信じられてきました。

イメージするなら、夜景の中で同時に光った街灯の間にだけ太い電線が敷設されるようなもので、わかりやすい一方で多様な学習現象をすべて説明するのは難しい面がありました。

実際、私たちの行動を見ても、同じ失敗を繰り返すこともあれば、一度でコツをつかむこともあり、学習の速度も質もさまざまです。

こうした柔軟性を一本の公式で説明するのは厳しいという意見が近年高まっていました。

そこで浮かび上がったのが「クレジット割り当て問題」です。

シナプスは現場作業員のように自分の足元しか把握できませんが、脳全体としてはそれらを多数決で統合し、「この動きは成功」「この音はまちがい」と判断しています。