明治時代、日本は近代化の一環として鉄道を敷くことを推進しました。

しかし中には鉄道が敷かれなかった地域もあり、そうした地域では「鉄道忌避伝説」というのがまことしやかに囁かれています。

果たして鉄道忌避というのは実際にあったのでしょうか?またどうしてこのような伝承が生まれたのでしょうか?

この記事では明治時代に鉄道が通らなかった地域で語り継がれがちな「鉄道忌避伝説」について紹介しつつ、それらの実情となぜこのような伝承が生まれたのかについて取り上げます。

なおこの研究は、大島登志彦(2013)『わが国の幹線鉄道の建設と鉄道忌避に関する地理的考察』高崎経済大学論集第55巻第3号p.169~181に詳細が書かれています。

目次

- 非常に胡散臭い鉄道忌避伝説

- 未熟な技術ゆえ中心部に鉄道を通すことができなかった

- 「鉄道が通れなかったのではない、通さなかったのだ」

非常に胡散臭い鉄道忌避伝説

そもそも鉄道忌避とは何でしょうか?

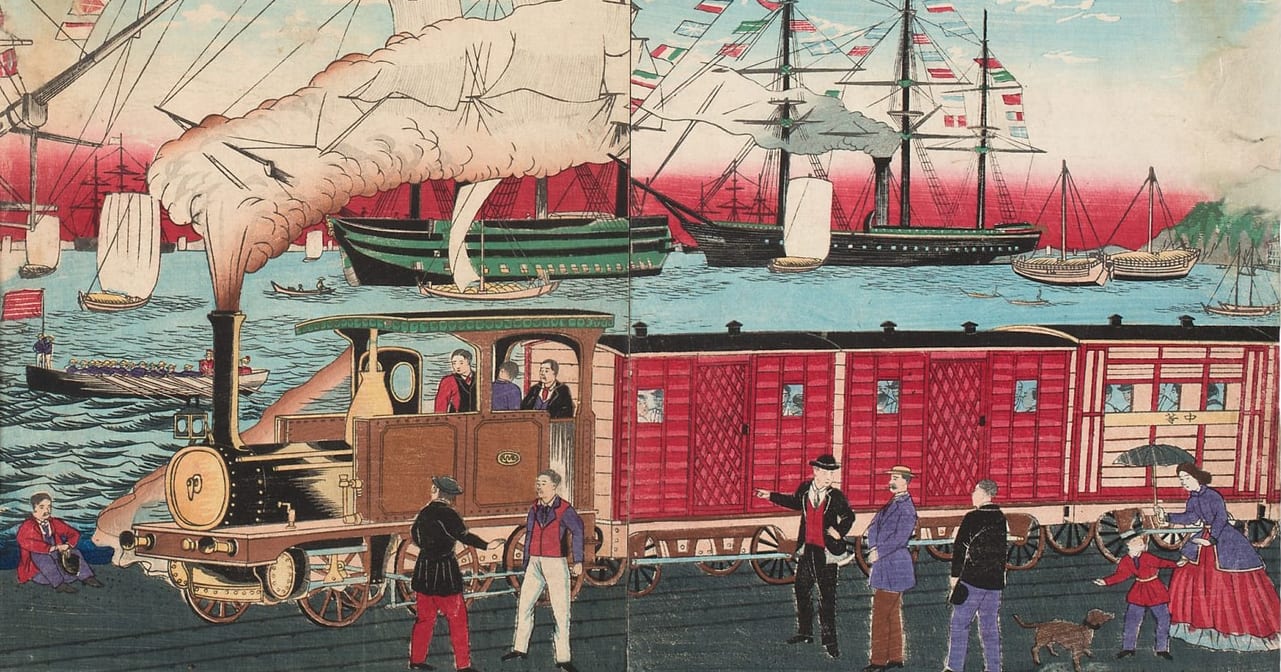

鉄道忌避とは「明治時代に初めて日本中に鉄道が作られた際、住民が町の中心部分に鉄道を通すことを反対し、鉄道が町の中心から遠ざけられ作られ、あたかも大事なものを嫌うかのように、町を避けて通る形になってしまった」という伝承です。

当時の宿場町といえば、旅人が休むための宿や馬を貸し出す業者がひしめくところです。

その彼らにしてみれば、鉄道はまさに生活を脅かす存在だったのかもしれません。

また当時の人々は鉄道に関する知識をあまり持っておらず、それゆえ「汽車が通れば地面が震え、稲が実らなくなる」「あの煙に毒が含まれているに違いない」と考える人も多くいたのではないかと言われています。

この「鉄道忌避」というのは、その土地に路線を通すために長期間推進運動を行ったり陳情を行ったりすることが一般的である現代に生きる我々にはなんとも風変わりな伝説に見えます。