この洞察は風景画を写実的に描く上で非常に役立ったと言われています。

さらに驚くべきは、この法則が現代の植物学においても広く受け入れられていることです。

実際、3Dスキャン技術を用いたある研究では、枝の総断面積が幹の面積にかなり近くなることが示されています。

加えて、近年の研究では、樹木がダヴィンチの指摘した法則通りに枝分かれすると、風への抵抗力が増し、強風によるストレスを軽減できることが示されているのです。

このように大昔にダ・ヴィンチが発見した木の法則は、現代の植物学者たちから見ても非常に興味深いものなのです。

そのため、このダ・ヴィンチの法則に基づく新しい研究も未だに報告されています。

それが今回の研究チームが発表した、樹木の内側を走る「維管束システム」にはダヴィンチの法則が当てはまらないという新しい発見です。

維管束にはダヴィンチの法則が当てはまらない

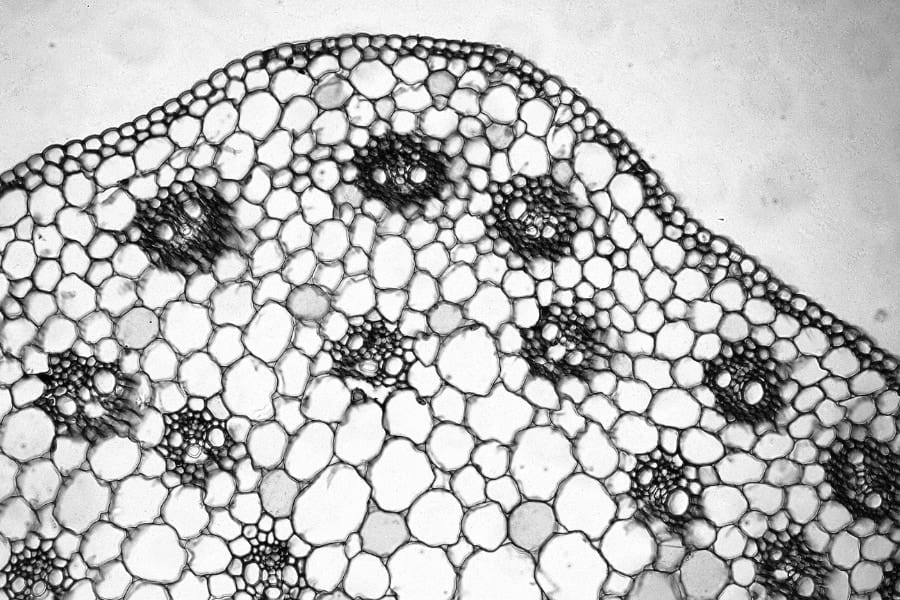

植物の内部には、水や養分を運ぶ血管のような通り道が走っています。

根っこから吸い上げた水分の通り道が「道管」、葉っぱで作られた栄養分の通り道が「師管」と呼び、それら2つが束状に合わさったものが「維管束」です。

植物学者たちはこれまで、ダヴィンチの提唱した「木の法則」が内側を走る維管束システムにも適用できるものと考えていました。

つまり、維管束システムの断面も木の枝分かれに伴い、同じ比率で徐々に細く小さくなっていくと思っていたのです。

しかし研究主任のルーベン・ヴァルブエナ(Ruben Valbuena)氏とスチュアート・ソップ(Stuart Sopp)氏は、この法則を実際の維管束システムの働きに適用してみると、無理が生じることを発見しました。

最大の問題は維管束システムの「水圧抵抗」が維持できなくなることです。

樹木が水や養分を根っこから葉っぱまで効率的に送り届けるには、一定の水圧抵抗を幹から枝の先端にわたって維持しなければなりません。