もちろん富裕層への課税で、簡単に国内の資産が海外へ移されるとは限りません。しかし政治家が及び腰になるには十分な理由です。

一方、消費税や社会保険料は「広く薄く取れる」という特徴があります。所得に関係なく誰からも取れる税なので、世論も「平等に払っている」という印象を持ちやすく、政治的反発も分散します。

しかも消費税や社会保険料は、単なる財源確保の“手っ取り早い”手段として好まれるだけで、今回のようなインフレ制御の観点から考えると、まったく役に立っていません。

そもそも通貨発行できる国は財源確保のための増税は不要というのがMMTの基本的な考え方で、増税はあくまでインフレを制御するブレーキと解釈しています。

そのため経済理論上、今日本で議論されているような増税はまるで意味がないのです。

では、なぜその“反発”が十分に起きないのか?

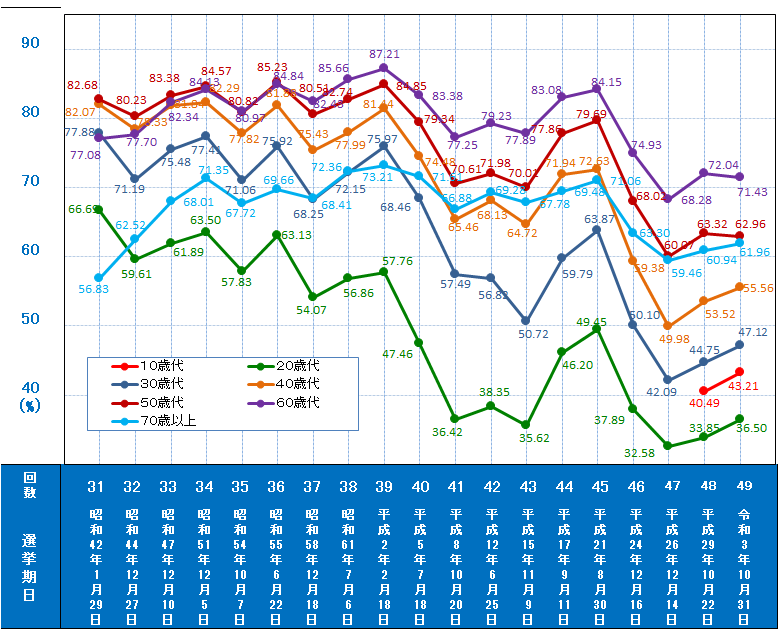

ここで大きなカギになるのが 投票率の偏りです。日本の全体投票率は 50〜60%前後で先進国の中では低い水準です。

特に 20〜40代の若年層・低所得層の投票率はさらに低いと言われています。一方で、高齢層・中〜高所得層の投票率は高く安定しています。

つまり、民主主義では本来優位なはずの数が多い低所得層ほど政治に影響がなく、少数の富裕層ほど政治的影響が強いという逆転現象が起きているのです。

これは経済理論の中でも、あまり想定されていない問題でしょう。

そのため政府が逆進的な増税を選ぶのは、単に政府が経済理論に無知だからではなく、政治的な力学によってそうせざるを得ない構造が日本にあるのです。

だから投票に行けとよく言われるわけですが、正直投票に行ったところで、「投票すべき政治家なんていないじゃん」と思っている人がほとんどでしょう。

「消費税ゼロ!」を掲げている政治家は、単に庶民から票を集めやすそうだから考えなしに言ってるだけの印象が強く、本当に議席を取らせて大丈夫なのか、不安しかありません。