市場価格との関係: 賦課金の単価は、電力市場価格(回避可能費用)に大きく左右される。燃料価格の高騰や国際情勢の不安定さが続けば、市場価格が変動し、賦課金の増減に影響を与える。2023年度の急落は市場価格高騰による一時的な現象であり、長期的なトレンドとは言い難い。

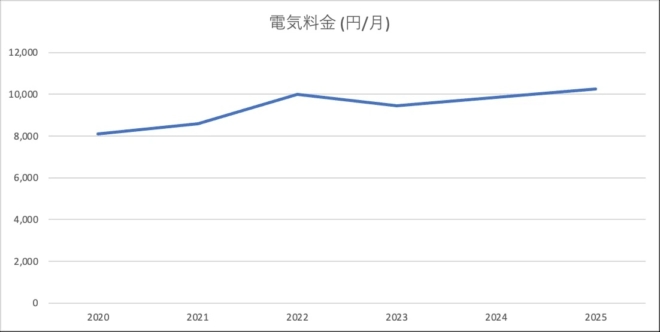

電気料金の全国平均(予測値を含む)グラフ3

政策の見直しと課題: 再エネ賦課金の負担増に対する批判が高まっており、制度の見直しを求める声は根強い。例えば、ドイツでは2022年に賦課金を廃止し、国庫負担に切り替えた。日本でも、賦課金の逆進性(低所得者ほど負担感が大きい)や、太陽光発電コストの低下(10年前比で50~70%減)を理由に、補助金や賦課金の縮小を求める意見が出ている。一方で、カーボンニュートラル目標(2050年)達成のため、再エネ拡大は不可欠であり、賦課金の完全廃止は現実的でないとの見解も根強い。

自家発電の影響: 太陽光発電の自家消費やPPA(電力購入契約)モデルが普及すれば、電力会社からの購入電力を減らし、賦課金負担を回避する動きが広がる可能性があり、賦課金の総額や単価にも影響を与えるだろう。

■

以後、

・再エネ賦課金で儲けたのは、誰? ・何故、国民負担が増えるの?

続きはnoteにて公開中(倉沢良弦の「ニュースの裏側」)。