電気・ガス・空調供給業を始め、図1で労働者1人あたり国内総生産の高い経済活動程、固定資本減耗も多い事になります。

公務、鉱業、製造業、情報通信業などの水準が高いようです。

投資が多いほど生産性が高いとも言えますし、総額では生産性は高いけれども、その分固定資産の維持費が嵩んでいて、企業や家計への分配が目減りしているとも考えられます。

3. 労働者1人あたり国内純生産

労働者の正味の生産性を考える場合に、国内総生産から固定資本減耗を引いた国内純生産で評価した方が構成かもしれません。

国内純生産 = 国内総生産 – 固定資本減耗

労働者1人あたり国内純生産 = 国内純生産 ÷ 労働者数

具体的に経済活動別の労働者1人あたり国内純生産を計算した結果を見てみましょう。

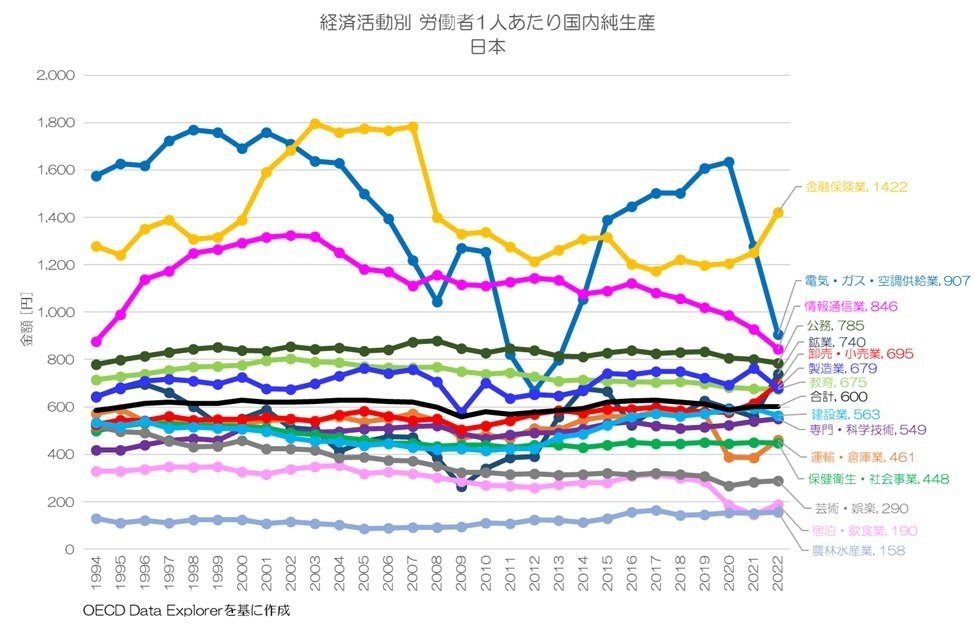

図3 経済活動別 労働者1人あたり国内純生産OECD Data Explorerより

図3が日本の経済活動別労働者1人あたり国内純生産です。

図1の労働者1人あたり国内総生産に比べて、電気・ガス・空調供給業、情報通信業、公務、鉱業、製造業などが全産業合計の平均値に近づいています。

特に電気・ガス・空調供給業の減少ぶりが大きく、アップダウンが大きいながらも金融保険業と同程度となっています。

製造業も大きく水準が低下していて、2022年には卸売・小売業を下回っているのも印象的です。

4. 労働者1人あたり国内純生産の特徴

今回は経済活動別の労働者1人あたり国内純生産についてご紹介しました。

機械・設備、建物・構築物など固定資産に依存した産業ほど、労働者1人あたり国内総生産からの減少度合が大きい事になりそうです。

ただし、相対的に産業の中では高い水準である事は変わりありませんね。

投資が多い産業ほど生産性が高いと解釈する事も出来ますし、投資が多い産業はその分その維持コストも大きく、結局は労働者や企業への分配はその分目減りするとも受け取れそうです。