Rawpixel/iStock

1. 労働者1人あたり国内総生産

前回は日本の労働者1人あたりの総固定資本形成、固定資本減耗、純固定資本形成についてご紹介しました。

情報通信業や、電気・ガス・空調供給業など固定資産への投資が大きく関わる産業では、1990年代の水準から大きく目減りしています。

製造業では投資が多いですが、固定資産残高が釣り合う程度の水準の投資が継続しているような状況のようです。

固定資本減耗は、投資した固定資産の維持費用として見る事ができます。

一般的に労働生産性とは、稼いだ付加価値に対して、投入した労働者数や労働時間の割合として計算されます。

付加価値の合計が国内総生産です。

今回は、日本の経済活動別に見た労働者の生産性について確認してきましょう。

まずは、経済活動別の国内総生産を労働者数で割った、労働者1人あたり国内総生産です。

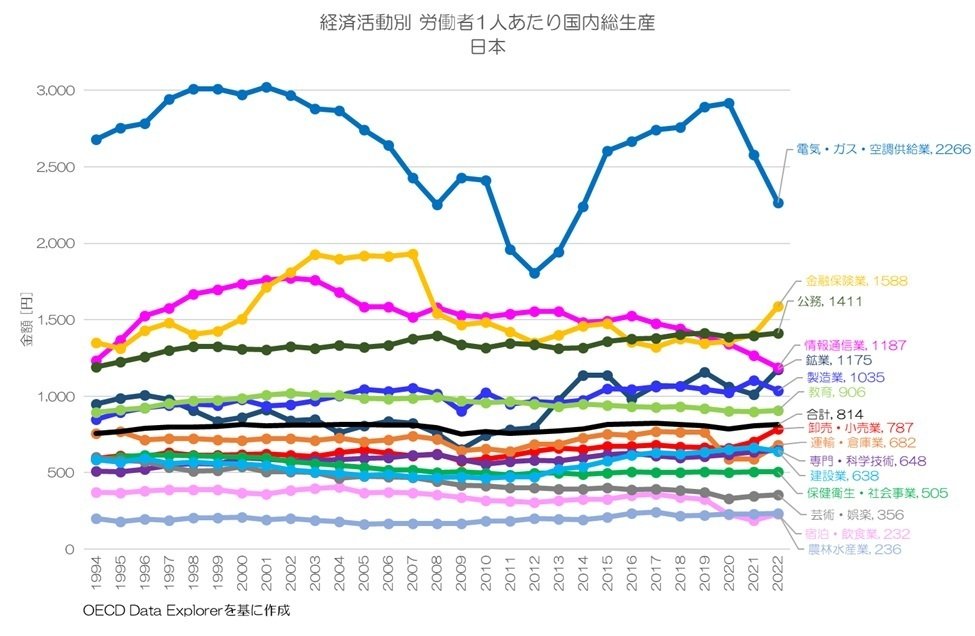

図1 経済活動別 労働者1人あたり国内総生産OECD Data Explorerより

図1が経済活動別の労働者1人あたり国内総生産です。

全体的に横ばい傾向ですが、電気・ガス・空調供給業が断トツで高い水準となっています。

次いで、金融保険業、公務、情報通信業、鉱業、製造業、教育と続きます。

労働者の大きく増加している保健衛生・社会事業や、パートタイム労働者の多い宿泊・飲食業、芸術・娯楽、農林水産業はかなり低い水準となっています。

この労働者1人あたり国内総生産は、固定資本減耗を含んだ数値です。

実際には、固定資産の減価分である固定資本減耗を除外した、国内純生産で評価する方が実態に合っているように思います。

2. 労働者1人あたり固定資本減耗

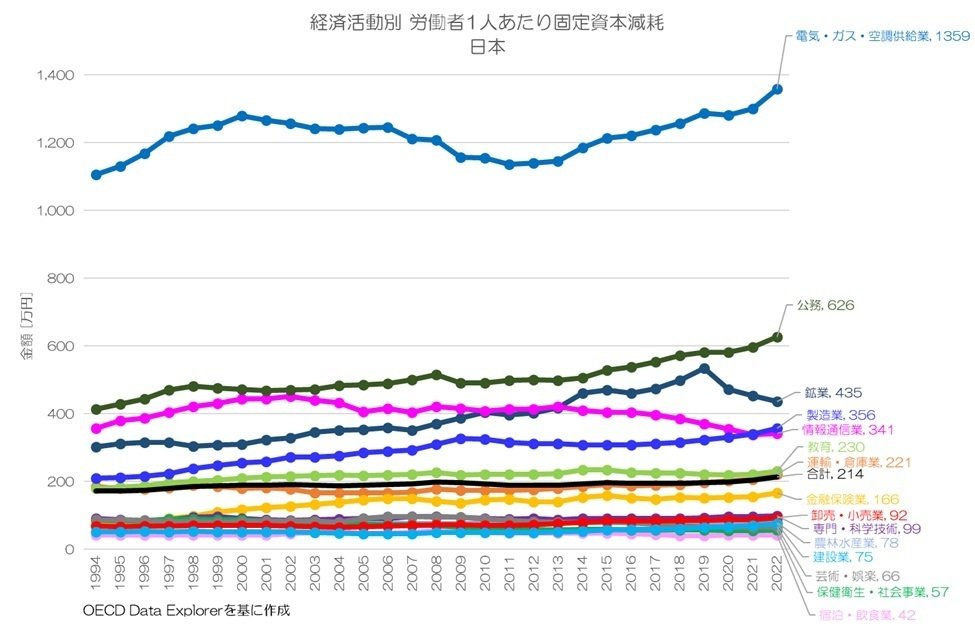

前回ご紹介した内容ですが、念のため経済活動別の労働者1人あたり固定資本減耗についても確認しておきましょう。

図2 経済活動別 労働者1人あたり固定資本減耗 日本OECD Data Explorerより

図2が経済活動別の労働者1人あたり固定資本減耗です。