次に、メディアや一般的な議論ではTFRが少子化の指標として取り上げられるため、その数値が強調されがち。東京は生活コストが高く、住宅事情や長時間労働が子育てを難しくしている一方で、医療や教育インフラが整っているため、子供を産む環境としては一定の利点もある。この結果、出生数はそれなりに多いものの、出生率としては低く映るという逆説が生じるわけですね。

東京は日本の経済・文化の中心であり、少子化問題が全国的な課題として語られる際、「東京が最も深刻」と象徴的に扱われやすいのです。これが誤解を助長し、実際のデータ(人口比での出生数)との乖離を見えづらくしていると思われる。

お金があると子供は産まれるのか少子化問題の話をするときに「金さえ撒けば子供は産まれる」という短絡的な思考で話すのはとても危険。アジアで賃金が最も高いシンガポールは少子化対策として出産一時金を強化したが効果がなかった。

「出生インセンティブ政策では出生率はあがらなかった」シンガポール出生率0.97

シンガポール政府は1987年には「3人以上の子どもを持とう」というスローガンを掲げて、出産奨励金や税制優遇措置を打ち出した。その後、一時期的に出生率は盛り返すものの、こうした出生インセンティブは効果を持続させられず、ズルズルとまた減少が続き、1999年には1.4台に逆戻りする。そこで、2001年には、さらなる強化政策として、政府が第二子、第三子を対象とした子どものための積立を援助する「ベビーボーナス制度」を導入した。しかし、それも効果は1年程度ですぐ失われ、あれよあれよという間に出生率は1.2から1.1へと急降下していくことになる。

もちろん、お金は当初の短期間だけは効果が出るが、お金が欲しい人たちが一巡すると効果がなくなる。お金だけでは少子化対策は成功しないのである。

ちなみに欧州で効果があった少子化対策の例を挙げておく。

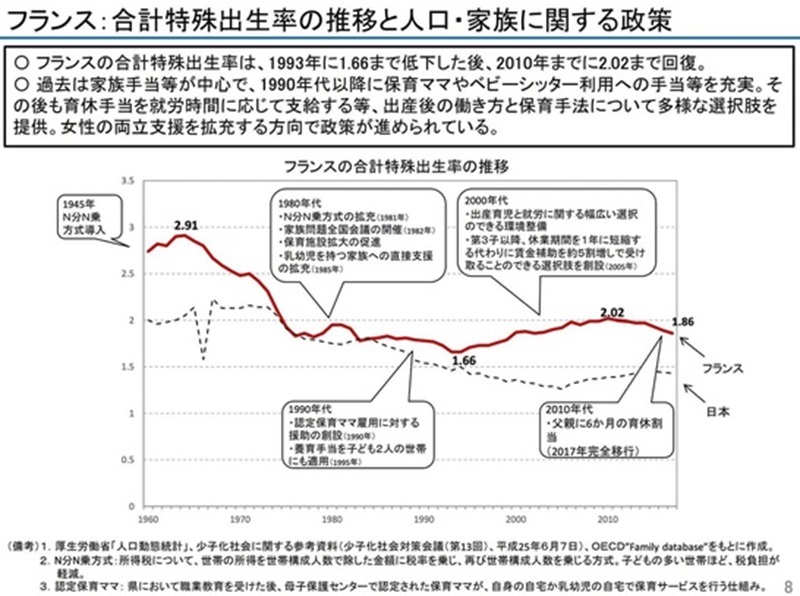

フランス

スウェーデン

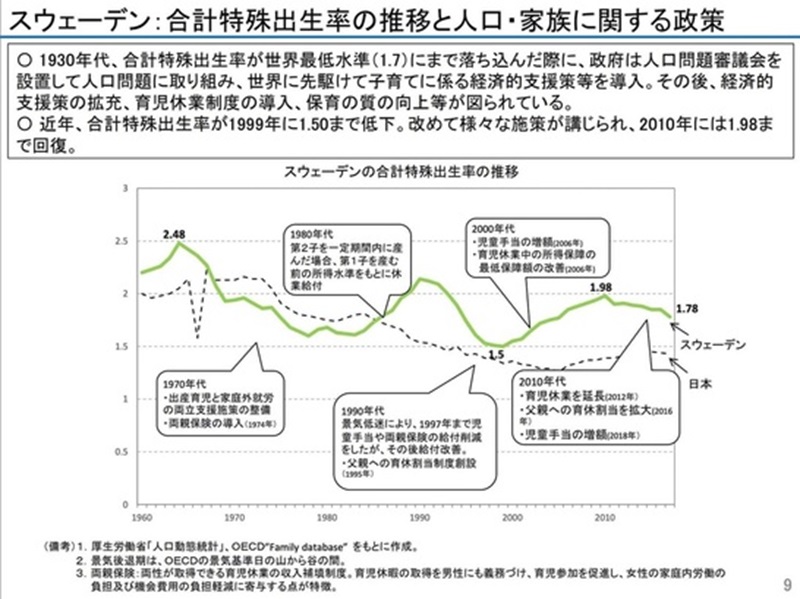

スウェーデン

各国ともバラマキだけではなく、育児休暇や児童手当など、様々な工夫をしている。しかし経済対策と同じで長期は続かないのだ。

各国ともバラマキだけではなく、育児休暇や児童手当など、様々な工夫をしている。しかし経済対策と同じで長期は続かないのだ。