東京の出生率は全国最低どころかむしろ高いという数字のトリック

<

p> 東京が少子化の象徴と誤解される理由は、主に合計特殊出生率(TFR: Total Fertility Rate)の解釈とその背景にある人口動態の複雑さにある。

東京が少子化の象徴と誤解される理由は、主に合計特殊出生率(TFR: Total Fertility Rate)の解釈とその背景にある人口動態の複雑さにある。

TFRは1人の女性が生涯に産む平均出生数を表す指標で、東京は確かに全国最低水準(2023年時点で0.99と報告されています)なので、この数字だけを見ると、東京が最も少子化していると直感的に思われがち。

しかし、実際には人口あたりの出生数(つまり、総人口に対する出生の割合)を見ると、東京は全国平均よりも高い。

東京には進学や就職でたくさんの未婚女性がくる。逆に地方に出て行く未婚女性は非常に少ない。秋田は逆に大半の未婚女性が県外にでていく。

東京には進学や就職でたくさんの未婚女性がくる。逆に地方に出て行く未婚女性は非常に少ない。秋田は逆に大半の未婚女性が県外にでていく。

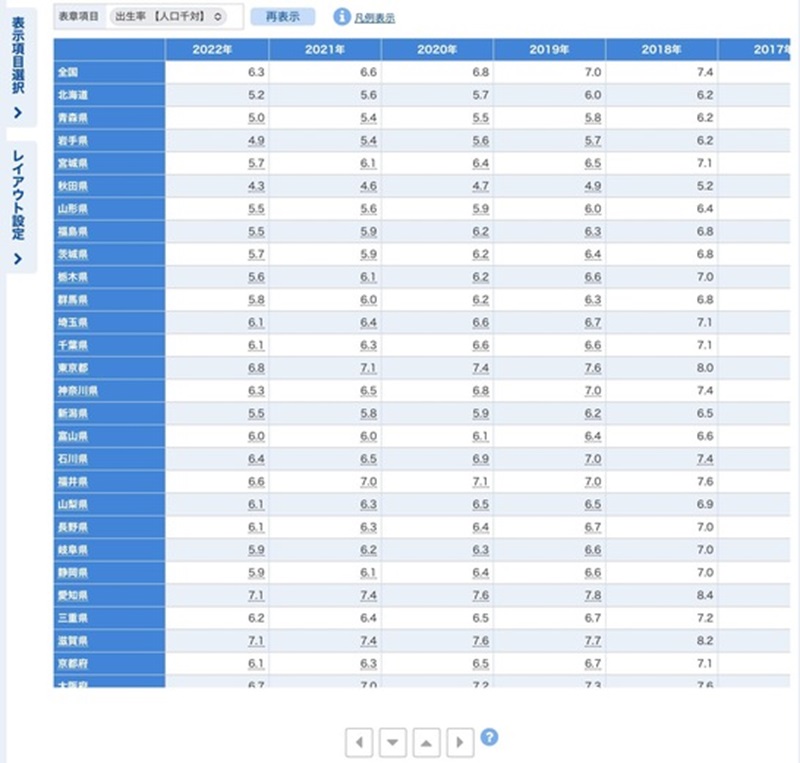

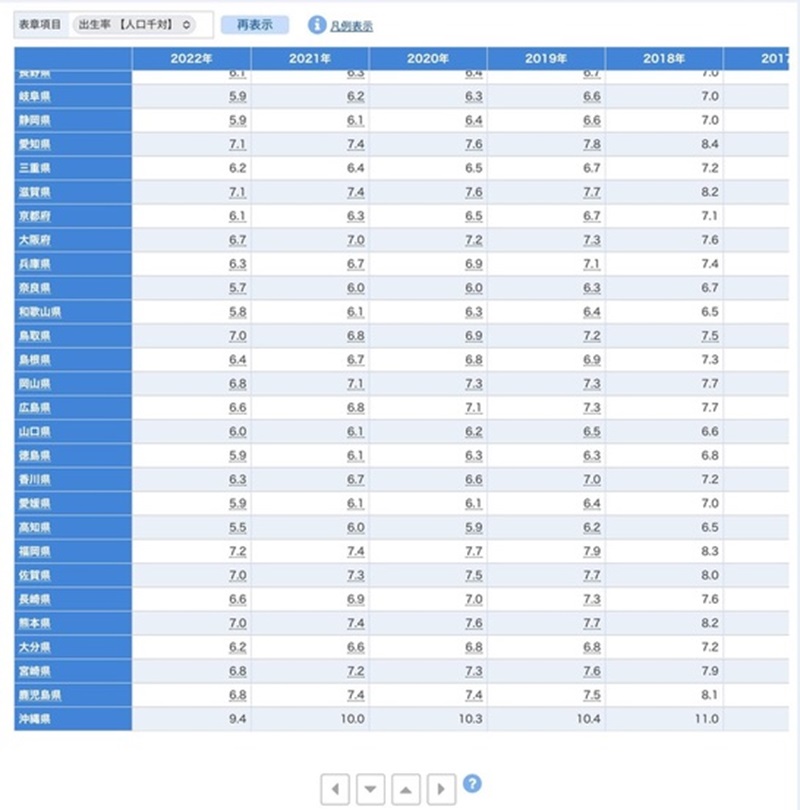

女性ひとりあたりの出生数ではなく人口千人当たりの出生数を表す「出生率」でみると2022は

全国6.3 東京6.8 秋田4.3 岩手4.9 北海道5.2 高知5.5 新潟5.5 沖縄9.4 福岡7.2

となり、東京で産まれる人口あたりの子供は全国平均より多いどころかトップテンに入る。

逆に人口が破壊的に激減していくのは閉鎖的な東北をはじめとする地方で、秋田県は現在の人口は89万人まで減少しているのに昨年は1万7000人減少。減少率に物凄い加速度が付いているので、この加速度のままで減少していくと、へたすると20年も経たないうちに誰もいなくなる可能性大。こうなると一部地域を除いてなんの産業もなくなるだろう。

こうした誤解が生まれる理由このギャップが生まれる理由をいくつかの観点から説明します。

前述のように東京は若年層を中心に全国から多くの人が流入する大都市であり、特に20代~30代の女性人口が非常に多い。

この層は出産適齢期にあたるため、絶対的な出生数は増えやすい。一方で、東京では晩婚化や非婚化が進んでおり1人当たりの出生数(TFR)は低く抑えられる。つまり、分子(出生数)は多いものの、分母(女性人口)がさらに大きいため、TFRが低く見えるわけです。