実際、このグループの生殖孔に着目した研究は、従来の形態学的な推測に加えて分子生物学的なデータを組み合わせることで、肛門進化の起源に迫る新たな切り口として注目されています。

そして研究者たちは、このゼナコエロモルファのゴノポア形成を徹底解析することで、「肛門はいかにして誕生したのか」という古くて新しい問題を解き明かそうとしているのです。

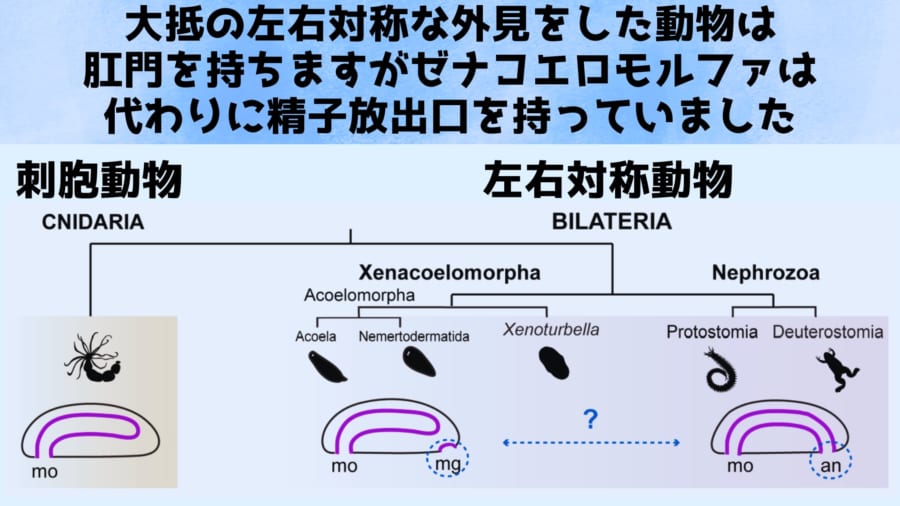

肛門の起源は精子放出口だった

ゼナコエロモルファのゴノポア(雄性生殖孔:精子の出口)が肛門の起源と深く結びついているかもしれない――。

この大胆なアイデアを確かめるため、研究チームはまず「ゴノポアの周辺でどんな遺伝子が、どんなタイミングで動いているのか」をくまなく探りました。

方法はシンプルに言えば「観察と染色」です。

彼らはミリ単位よりもさらに小さいゼナコエロモルファの体を、まるで精密な地図を描くように染色し、カラフルな蛍光を放つプローブを使って、重要な遺伝子の動きを可視化しました。

この作業は想像以上に根気のいるもので、まず“主役”となる生物自体が小さく、入手も難しいというハードルがあります。