つまり草は「水分によって生じる疑似的な硬さ」を主として体を支えています。

この草の定義を利用することで、力学的な観点から草と木を明確に分類できる新たな法則が生まれました。

草と木を力学的に分類する

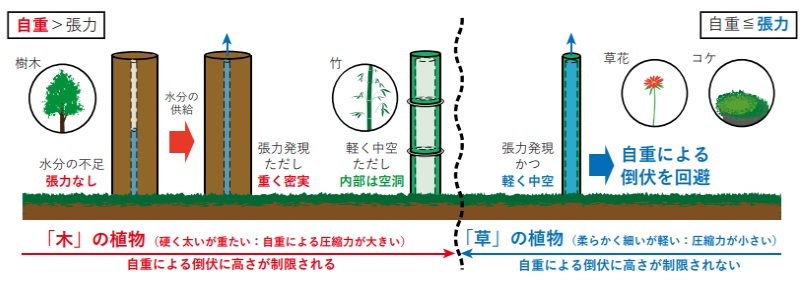

木は、水が不足していない状態でも自分の体を支えることができます。

もちろん木の場合も存分に吸い上げた状態なら草と同じように内部水分による張力が発生しますが、張力よりも自重がはるかに大きいため、張力は自重による圧縮の力に打ち消され影響しません。

すなわち内部水分に関わらず「自身固有の硬さで体を支えている」のが木ということになります。

それに対し、自身の体は細くて柔らかく中空であり、内部水分による張力が自重を上回っています。

すると茎の全ての領域が引っ張られ「水分によって生じる疑似的な硬さ」を得ることで体を支えているのが草です。

このように体を支えるの硬さの種類によって、草と木は明確に分類することができます。

ここで、草と木の分類で焦点となっている竹の分類について上記の分類法を用いて考えてみましょう。

竹の茎(幹)の構造は中空であるものの、水がないからといって一次的にしおれてしまうことはありません。

つまり、体を支えているのは竹自身の固有の硬さです。

今回紹介した力学的な視点からみた分類を用いれば、竹は非常にシンプルに木として分類できます。

分野の融合から見えた新たな可能性

今回発表された新しい分類は植物学の内容を工学の視点で評価したことで得られたものです。

工学はもともと人工物が対象のものですが、そのモノの見方は他分野でも応用できます。

この先、様々な自然科学分野に工学の視点が組み込むことで、今回のように新たな知見を得られる可能性があるのではないでしょうか。