公務や鉱業も高い水準で、1990年代以降も増加傾向が続いています。

一方で情報通信業はやや低下傾向で、少し状況が異なるのが興味深いですね。

製造業もやや増加傾向です。

固定資本減耗は、固定資産の減価分で、GDP分配面の一部でもあります。

GDP分配面 = 雇用者報酬 + 営業余剰・混合所得(純)+ 固定資本減耗 + 純間接税

固定資本減耗が多いという事は、稼ぎ出す付加価値(総付加価値)の中から、企業や家計に分配される分がそれだけ目減りする事を意味します。

電気・ガス・空調供給業や公務、情報通信業、製造業は労働生産性の高い産業として知られていますが、固定資産によって稼いでいる部分も多く、固定資本減耗を差し引けばそれだけ正味の生産性は目減りする事になります。

正味の生産性と言える労働者1人あたり国内純生産については、次回ご紹介します。

3. 労働者1人あたり純固定資本形成

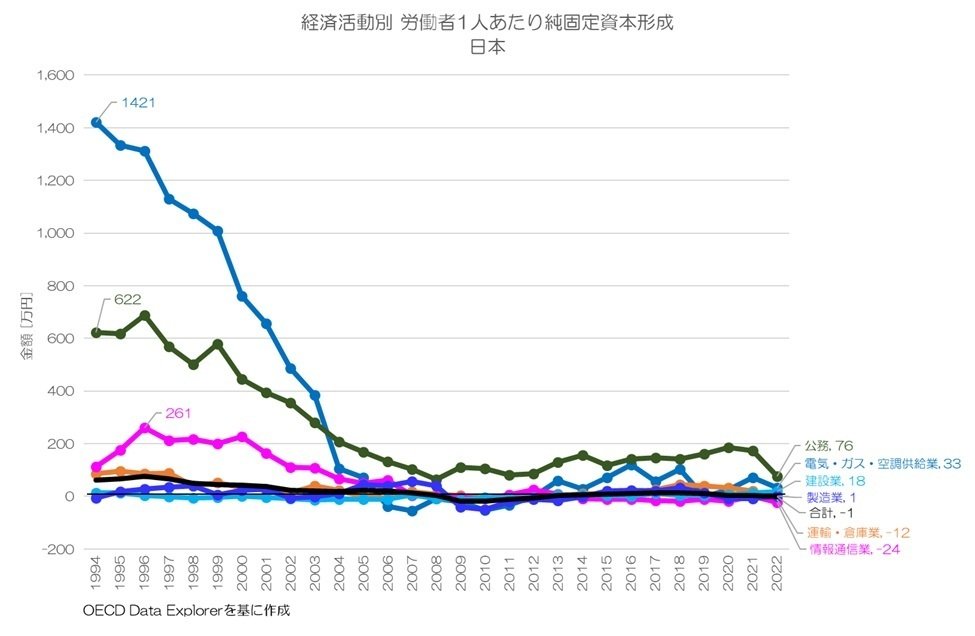

今回は、経済活動別に見た労働者1人あたり純固定資本形成について見てみましょう。

労働者1人あたりで、固定資産残高が毎年どの程度増減したかを見る指標とも言えます。

図3 経済活動別 労働者1人あたり純固定資本形成OECD Data Explorerより

図3が経済活動別の労働者1人あたり純固定資本形成です。

産業を絞って表記しています。

電気・ガス・空調供給業、公務、情報通信業が特徴的な動きですね。

特に電気・ガス・空調供給業は1990年代は1000万円以上も毎年固定資産残高が増え続けていた事になります。

近年では電気・ガス・空調供給業、運輸倉庫業、情報通信業はゼロ程度となっていますので、投資と減耗がちょうど釣り合う程度の投資が継続している事になります。

一方で、公務はややプラスで推移していますので、固定資産残高が増え続けている事になります。

道路は運輸・倉庫業、学校等は教育などに分類されますので、公務には防衛、消防、警察などの維持・発展のための投資が多いという事なのかもしれません。