彼らは、古代魚の化石を詳しく調べ、人間の肩の進化は魚の鰓を支える骨の構造「鰓弓」から始まったという新たな説を提唱しました。

食べるために進化した骨格が「肩」になった?!

約5億年前、脊椎動物は尾を持ち、対になった鰓弓(さいきゅう)を持つ顎のない海洋生物でした。

約4億700万年前、強靭な外骨格を持つ板皮類(placoderms)が登場します。彼らは、顎を持つ最初の脊椎動物であり、多くの化石を通じて現代の私たちに進化的洞察を与えてくれます。

ブラゾウ博士らの「肩の起源」問題への取り組みは、板皮類の化石の再検討により行われました。

彼らは、化石を詳細に観察していくうちに、この古代魚の頭蓋骨の中に、肩と頭をつなぐ「関節のようなもの」を発見しました。

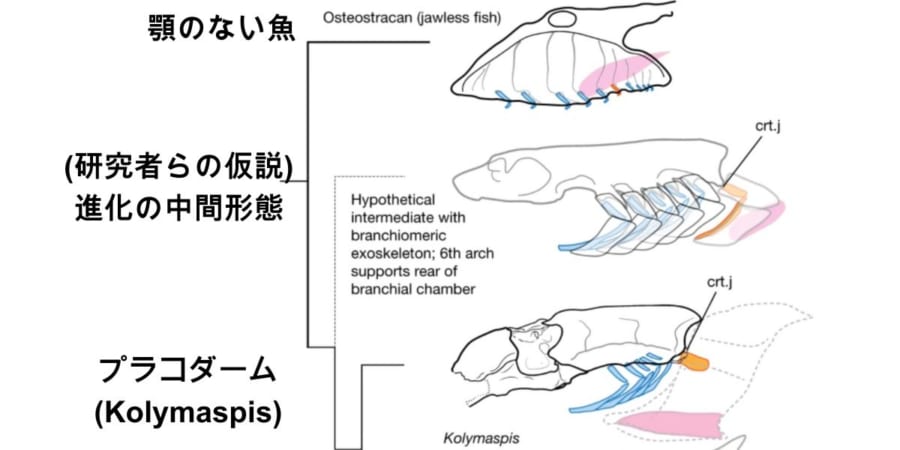

板皮類よりもっと前の時代の魚の化石(顎のない魚)と比較したところ、その「関節のようなもの」は、顎のない魚が持つ鰓弓と似ていることがわかりました。

鰓弓について、ちょっと整理をしていきますね。

顎のない魚は、顎のある魚よりも多くの鰓弓を持ちます。顎のない魚には5~20個の鰓弓がありますが、顎のある魚だと鰓弓は5個以下です。

板皮類は顎のある魚ですから、鰓弓は5つ以下です。しかし、頭蓋骨の中には、鰓弓とは異なる「関節のようなもの」が残っていたのです。

この発見と先行研究に基づき、研究チームは、この「関節のようなもの」が、6番目の鰓弓から進化したものであると結論付けました。

つまり、鰓弓が肩に組み込まれて「関節のようなもの」となり、頭と胴体を分ける役割を担うようになったというわけです。

彼らの見解によれば、鰓弓の初期の進化は「魚が口をより大きく開いて様々なものを食べるため」に起こりました。