変わった形の肩甲骨は、遥かな昔、古代魚のエラだったのかもしれません。

イギリスの研究チームは、脊椎動物の肩は、古代魚のエラを支える骨格構造から進化したという説を発表しています。

研究者らは、約4億年前に生息していたプラコダームの化石を詳細に調べ、「肩」にあたる部分が6番目の鰓弓(さいきゅう:魚のエラを支える骨)から進化したものだと結論づけました。

研究の詳細は、2023年11月1日付の『Nature』誌に掲載されています。

目次

- 長年のナゾ〜「肩」はどこからきたのか?

- 食べるために進化した骨格が「肩」になった?!

長年のナゾ〜「肩」はどこからきたのか?

人間の肩は、実は進化的に「どこからきたのか」が、よくわかっていなかった体の部位です。

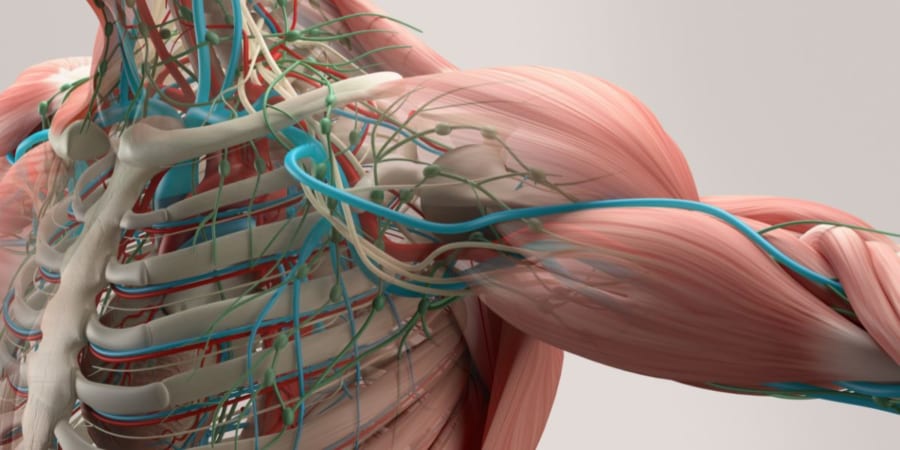

ここで言う「肩」とは、正確には肩の骨格と筋肉の集合体である「肩帯=けんたい」のことです。肩帯がどのように進化してきたのかは、長い間、解剖学的なナゾとされてきました。

肩の起源に関する主な説は2つあります。

ひとつは、「ギルアーチ仮説(Gill-Arch Hypothesis)」です。これは、魚のヒレが鰓弓(さいきゅう[ギルアーチ]、エラを支える骨の構造)から進化し、これが肩を形成したとする仮説です。

もうひとつが、「フィンフォールド理論(Fin-Fold Theory)」で、これは魚のヒレが体側の筋肉の線(フィンフォールド)から進化したとするものです。

これらの理論は19世紀後半に提唱され、長年多くの支持を得てきましたが、ギルアーチ仮説は化石証拠が限られているため確定的ではなく、フィンフォールド理論は肩帯の進化に関しては不完全な説明とされてきました。

ここで登場するのが、今回ご紹介する研究を行ったインペリアル・カレッジ・ロンドン(Imperial College London)のブラゾウ博士(Dr. Brazeau)らの研究チームです。