石油精製の連産品という言葉はご存知でしょうか?原油を精製すると、比重の軽いナフサなどから、ガソリン、軽油、ジェット燃料、重油、アスファルトなどが生産されます。この生産される割合はほぼ一定です。ガソリンや軽油の使用量が多いからといって、ガソリンや軽油のみを生産することはできません。

今の日本ではC重油の使い道がなくなってきていますから、精製したC重油を輸出して帳尻を合わせています。石油火力発電所を停止させても、使わなくなったC重油をガソリンなど他の用途に転用することはでいないのです。石油火力を廃止しても、ガソリンなどの連産品として生産される重油は日本で使われなくても、輸出されて世界のどこかで使われるのです。

石油の貯蔵という面から見てみますと、日本には250日分の備蓄があります。石油が不足した時は備蓄の原油を精製して連産品として出てくるC重油をそのまま石油火力発電で使用すればいのです。

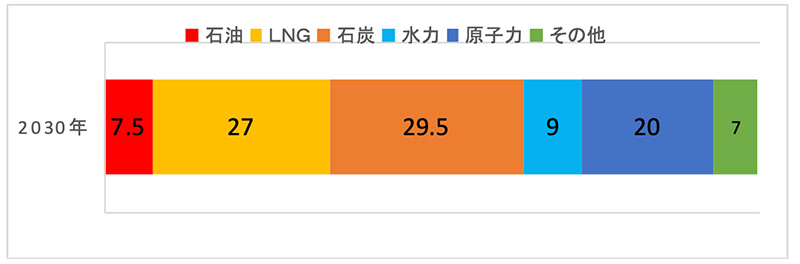

石油火力をLNGなどと肩を並べて30%くらいに増やすべきなどというつもりはありません。今の7%くらいを保つくらは残すべきではないでしょうか?

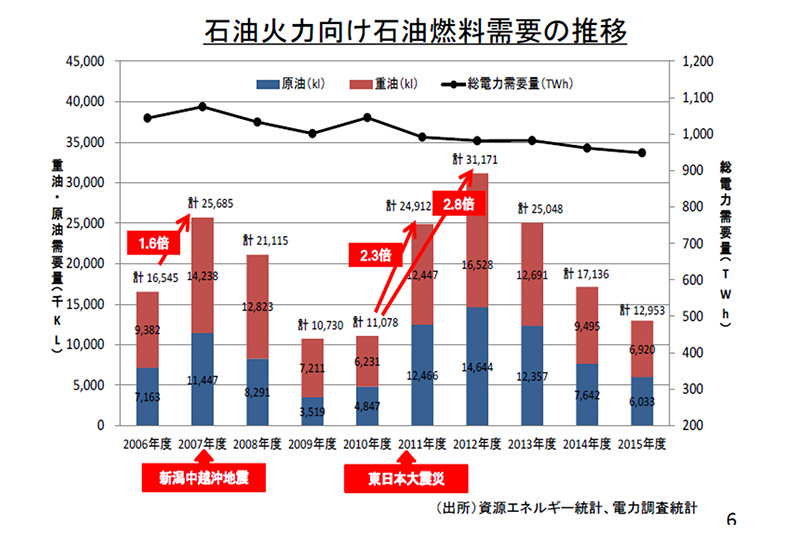

図3 石油火力向け石油燃料需要の推移

図3は石油連盟で作成した、石油火力発電所向け石油燃料需要の推移です。中越地震や東日本大震災など有事の後、供給量が急激に増えて、落ち着いてきたらまた下がっていきます。石油燃料の小回りが利くところを表しています。

電気事業連合会も2025年3月7日の資源エネルギー庁の電力システム改革の検証結果に対する意見書で「特に石油は足元ですでにサプライチェーンの維持が極めて困難になっている」としています。

安価で安定した電力は、意外に簡単

筆者が考えた2030年度の理想的な電源構成は、今ある原子力は再稼動して有効活用する。おそらく全電源に占める割合は20%くらいになると思います。再エネは、今ある分は仕方がないので、残しますが、日本のために徐々に退席願うことにします。

図4 筆者が考える理想的な電源構成