wen ya/iStock

70年代の石油燃料にたよっていた時代から燃料多様化の時代へ

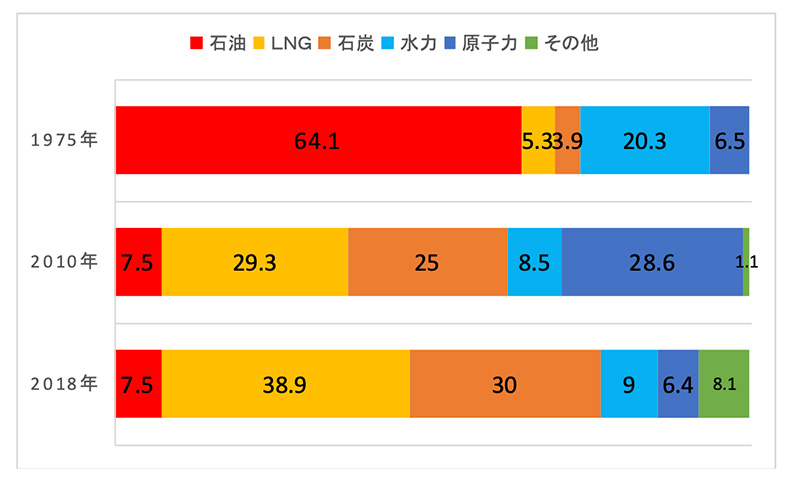

図1は日本の電源構成比率の推移を示しています。一番上がオイルショック時の1975年です。70年代以前は石油の値段が安かったため、石油火力発電の割合が多く全発電量の64%も占めていました。70年代に入ってオイルショックにより石油の値段が何倍にも上がりました。値段が上がっただけではなくて、お金を出しても手に入らなかったわけです。

図1 日本の電源構成比率の変化(単位は%)電気事業連合会資料より

その対策として電力各社が行った政策が2つありました。1つは「原子力発電の新増設」、もう1つは「火力燃料をLNG、石炭へとシフトさせること」です。

その結果、真ん中の段は2010年(東日本大震災の前年)の電源構成比率です。原子力発電28.6%、LNG29.3%、石炭25.0%、上位の3種が30%弱になっていて、かなり理想に近い値です。石油火力も7.5%残っています。

なぜ理想的かというと、どれか1種類の燃料の輸入が減少した場合でも、影響を最小限に抑えることができます。地域独占、垂直統合型の電力会社の体制でこのような比率を実現しました。電気料金も安価で安定していました。

一番下が、2018年です。東日本大震災の影響でこの理想的な電源構成は一変してしまいました。原子力発電所が停止したため、原子力の比率は28.6%→6.4%まで減少しました。原子力の穴を埋めたのは火力発電でした。LNG29.3%→38.9%、石炭25%→30%、となってLNGの比率が非常に高くなっています。

火力発電でも石油と石炭火力は排斥

なぜ、このようにLNGに偏重したのでしょうか?

石油火力は発電した電気の単価(円/KWh)が高いという問題があります。また、政情が不安定な地域からの輸入が多く価格の変動が激しいという問題があります。

電力市場自由化により電気を作るために必要なコストを価格に反映できない現状では、電力会社は石油を敬遠してしまいます。