実際、24歳の女性や7歳の男児で、好酸球性食道炎と慢性しゃっくりが同時に見られたまれな報告もあります。

ただし、彼らはのどの違和感など好酸球性食道炎らしい症状も併せ持っていたため、これまで「好酸球性食道炎=しゃっくり」と結びつけるには説得力が弱いと考えられてきました。

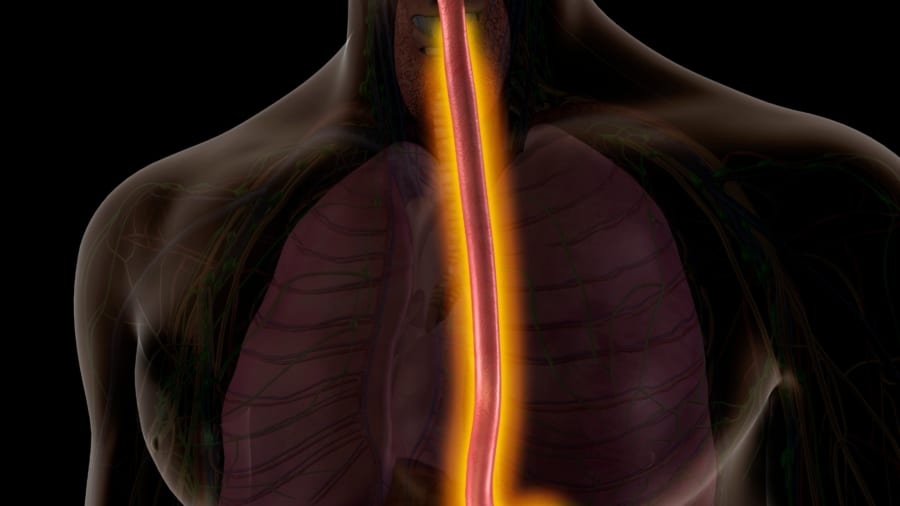

とはいえ、迷走神経などを介して食道の炎症が横隔膜に影響を及ぼす可能性は以前から指摘されています。

さらに、内視鏡では異常が見えづらい場合も多く、生検を行わなければ発見されないことが診断の遅れにつながるともいわれています。

こうした背景から「もし高齢者の長引くしゃっくりの裏に、好酸球性食道炎のような免疫トラブルが隠れているとしたら」という新たな視点が生まれました。

実際の本症例では、93歳の患者が2年もの間しゃっくりに苦しみ、筋弛緩剤やプロトンポンプ阻害薬などを含むあらゆる治療を試しても改善しきらなかった珍しい事例になります。

2年間止まらなかった「しゃっくり」の意外な原因

最初に医師たちが行ったのは、筋弛緩剤やプロトンポンプ阻害薬による“しゃっくり治療の定番”でした。

部分的に症状が和らいだものの、またすぐに再発してしまいます。

そこで「これは普通のしゃっくりとは違う」と考え、原因をしっかり特定するために追加の検査が行われました。

胸部・腹部のCT検査や便の検査でも異常はなく、寄生虫感染も否定されました。

すると血液検査で、好酸球の値が通常より大幅に増えていることがわかりました。

まるで、「ここに何かある」と赤ランプが灯ったかのようです。

さらに医師たちは、内視鏡で食道を直接のぞき込みました。

しかし、見た目はほぼ正常でした。

そこであきらめず、“一見きれいに見える部分”からも少量ずつ組織を採取し、顕微鏡で詳細に調べることにしました。