図2が日本の経済活動別固定資本減耗です。

やはり製造業が最も多いようで、しかもやや増加傾向となっています。投資が多く、資産価値の減耗も大きい事が窺えますね。

不動産業も水準が高いですが、製造業と比べると横ばい傾向です。

総固定資本形成は減少していますが、固定資本減耗が横ばいとなっています。

不動産業で該当する固定資産は耐用年数が長く、固定資本減耗も長期にわたって均されている影響もあるかもしれませんね。

また、SNAの場合は企業会計的な減価償却と異なり、時価で固定資本減耗が推定されます。昨今の物価上昇を反映して、固定資本減耗も増えやすくなっているのかもしれませんね。

公務や電気・ガス・空調供給業も、総固定資本形成が減少している割に、固定資本減耗はやや増加傾向です。

それぞれの固定資産の償却期間や、物価の変動により固定資本減耗の挙動も変化すると考えられます。

総固定資本形成と固定資本減耗は必ずしも連動しているわけではなさそうです。

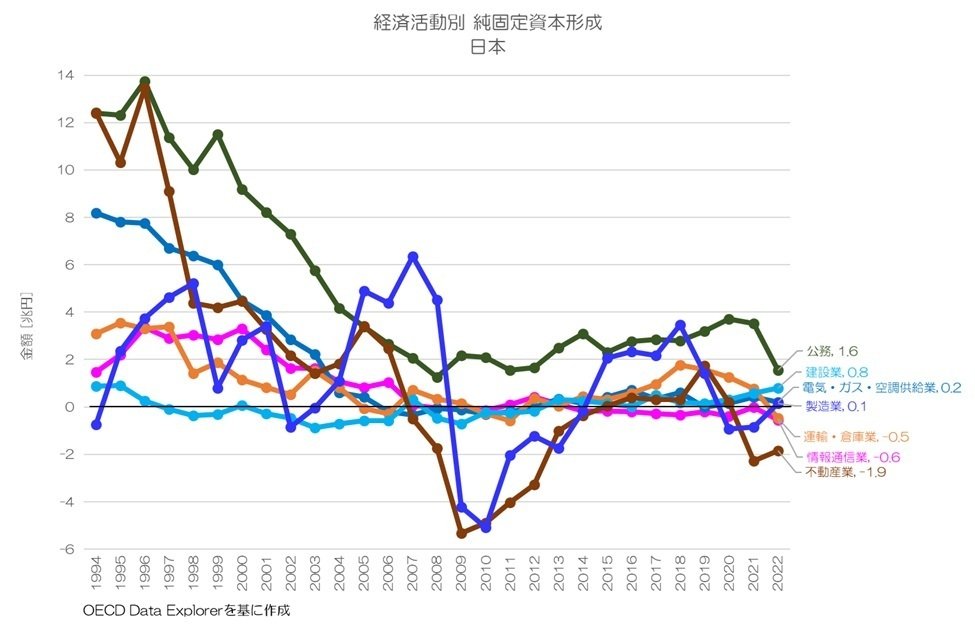

3. 経済活動別の純固定資本形成

最後に、経済活動別の純固定資本形成について見てみましょう。

純固定資本形成は、総固定資本形成から固定資本減耗を差し引いた、正味の固定資本形成による増減分を示します。

純固定資本形成 = 総固定資本形成 – 固定資本減耗

純固定資本形成がプラスであれば固定資産残高が増え、マイナスであれば減少する事を意味します。

図3 経済活動別 純固定資本形成 日本OECD Data Explorerより

図3が経済活動別の純固定資本形成です。

アップダウンが激しいので、代表的な経済活動のみとしています。

製造業は1990年代からゼロ近辺でアップダウンしています。固定資産残高がちょうど釣り合う程度の投資と減耗があるといった推移となります。

一方で、不動産業、公務、運輸・倉庫業、情報通信業などは、1990年代のプラスの状況から、ゼロ近くにまで落ち込んでいます。