takasuu/iStock

1. 経済活動別の総固定資本形成

前回までは日本企業の投資(総固定資本形成)や、その減価分(固定資本減耗)についてご紹介しました。

国民経済計算(SNA)では、企業、家計、政府などの経済主体別の統計データと、製造業、サービス業などの経済活動別の統計データが集計されています。

今回は、日本の経済活動別に見た投資(総固定資本形成)や固定資本減耗についてご紹介します。

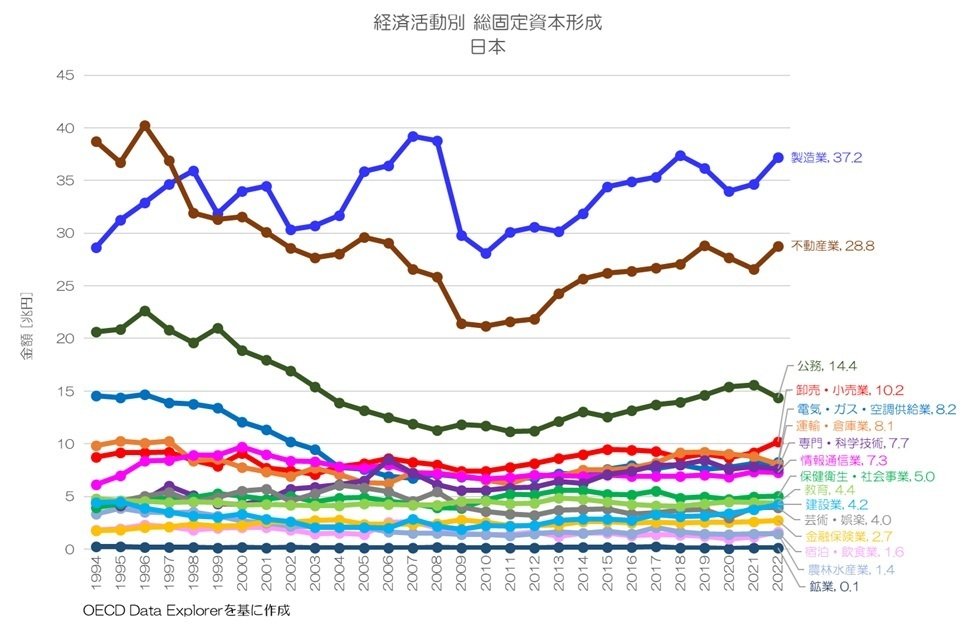

図1 経済活動別 総固定資本形成OECD Data Explorerより

まずは、経済活動別に見た総固定資本形成から見ていきましょう。

図1が日本の経済活動別総固定資本形成です。

この中には、民間による投資もありますが、公的機関による投資も含まれますのでご注意ください。

特に、電気・ガス・空調供給業や、運輸・倉庫業(港湾、道路、橋梁など)、公務は公的な側面も大きい投資と考えられそうです。

数値を見ると、やはり製造業が断トツで投資の多い経済活動と言えそうですね。

2022年で全体で145兆円の総固定資本形成がありますが、そのうちの4分の1程度が製造業によるものとなります。

また、不動産業の総固定資本形成も多いです。

もちろん、不動産での運用目的の投資も多いはずですが、この中には家計による持ち家分も含まれます。

SNAでは、家計は自営業として不動産業を営んでいる事になります。

製造業はアップダウンしながらも一定の投資が続いていますが、不動産業、公務、電気・ガス・空調供給業は1990年代の水準からすると大きく目減りしている事になります。

公共投資や住宅投資が減少している事とも大きく関係していそうですね。

2. 経済活動別の固定資本減耗

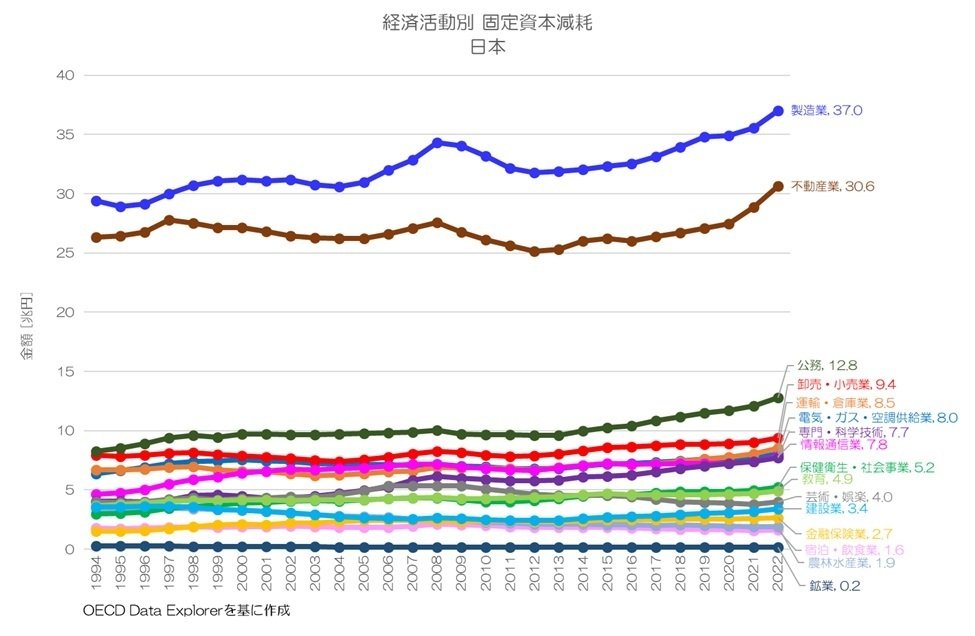

続いて、日本の経済活動別の固定資本減耗について見てみましょう。

投資が多く、固定資産残高の蓄積している経済活動程、その減価分である固定資本減耗も多くなるはずですね。

図2 経済活動別 固定資本減耗 日本OECD Data Explorerより