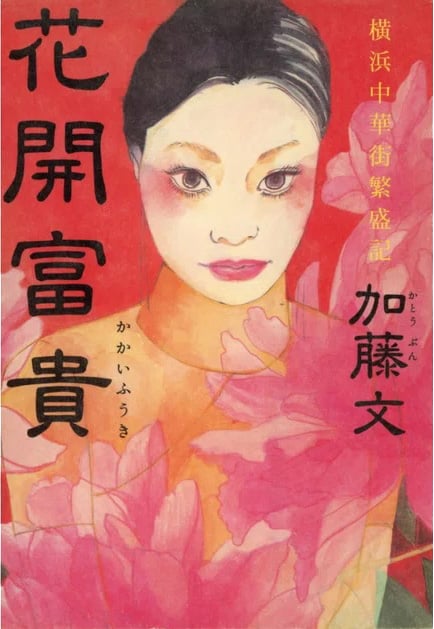

私が横浜中華街を取材して、これを料理店の女将と一家の物語として書いた長編小説が『花開富貴』(文藝春秋刊)だ。2002年初版と20年以上前の小説なので現在品切れのままになっているが、同書の中で私は主人公の華僑女性に中国は香港のように変わると語らせた。

香港のようにとは、中国が資本主義に転換するのを意味する。改革開放政策によってGDPは堅調に伸び続け、2001年に中国はWTO加盟を果たし、花が開くような成功は商売繁盛にとどまらぬ豊かさを実現すると見たのだ。

いっぽう香港の人々は、自らを中国人と呼ばれるのを嫌う。「私たちは香港人だ。いっしょにしないでくれ」と言う。これは少なからぬ中国人が、福祉や権利を守るための普遍的なルールの隙間を掻い潜って、他人を出し抜くのを賢い生き方としていることへの嫌悪感が元になっている。

もちろん中国には私たちの感覚でも尊敬に値する人がいるし、他人を出し抜くなんてもってのほかの好人物もいる。それでも中国人は普遍的なルールに従わず、特定の集団内だけにしか通用しない慣習的なルールで生きる人たちと見做されているのだ。

冒頭で紹介した怪しげな儲け話以外では、こんな経験もした。

『花開富貴』の執筆を終えた直後、電車の到着を待つ列の先頭に私が立っていると、大きな旅行用のトランクバッグを引きずった男女二人組が目の前に割り込んできた。男がこちらをちらっと見たので「後ろに並んでくれないか」と声をかけると、二人は中国語で捲し立て始めた。これでも動じない私に苛立ったのか、たまたま同行していた取材で世話になった香港人が中国語で反論したためか、まず女が私の足を踏みつけ、続いて男が肩口を握り拳で殴ってきた。さすがに他の人々の視線が痛かったらしく、彼らはそそくさとどこかへ消えた。

この香港人は「あの中国人も、出身地に帰って一族ばかりが集まっているときは列に割り込んだりしない。他人の土地ではルールが消えてしまう」と嘆いた。そこで日本の「旅の恥はかき捨て」と同じなのか聞いてみた。彼は「『旅の恥はかき捨て』には境界線がある。中国人の感覚は、四六時中続いている」と顔をしかめた。香港でかなり嫌な思いをしたのかもしれない。