「早食いは太る」「急いで食べると体に悪いから、ゆっくり食べなさい」と言われてきたかもしれません。

言いたいことはなんとなく分かりますが、実際にどうすれば「ゆっくり食べる」ことができるのでしょうか。

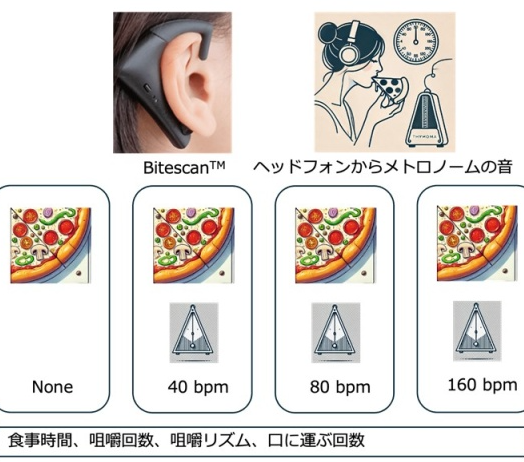

最近、日本の藤田医科大学の研究チームは、生活指導の「ゆっくり食べる」を科学的に検証するため、食事のスピードと食事の持続時間に影響を与える要因について詳しく調査しました。

その結果、単に「ゆっくり食べる」ことを意識するよりも、咀嚼回数や一口の量に意識を向ける方が良いと分かりました。

また特定のリズム刺激が食事時間を延ばす可能性があることも分かりました。

ゆっくりとしたリズムの中で食事をすると、「咀嚼テンポの低下」「咀嚼回数の増加」が見られ、自然とゆっくり食べるようになるのです。

この研究の詳細は、2025年3月10日付の『Nutrients』誌に掲載されています。

目次

- 「ゆっくり食べる」を科学的に検証

- ゆっくりとしたリズムを聴くと「食事のスピードも遅くある」

「ゆっくり食べる」を科学的に検証

「早食いは太る」という話を聞いたことがあるでしょう。

実際、これまでの研究でも早食いの人は肥満になりやすいという結果が示されています。

食事のスピードが健康に影響を与える理由のひとつは、満腹感のシグナルが脳に届くまでに時間がかかることにあります。

急いで食べるなら、脳が「もう十分食べた」と判断する前に、必要以上の量を胃袋に詰め込んでしまう可能性が高いのです。

そのため、逆にゆっくり食べるなら、「食べ過ぎを防ぎ、太らない」と考えられています。

実際、日本の農林水産省も「ゆっくり食べること」を推奨しており、そのための具体的な方法として「よく噛む」「味わって食べる」などの工夫が挙げられています。

とはいえ、よく噛んで食べることについての科学的な裏付けはあまり存在せず、その方法も曖昧です。