江戸時代は食文化が大きく発展した時代であり、江戸時代に生まれた料理の中には現在でも食べられている料理も多くあります。

そんな江戸時代ですが、料理にスポットライトが当たることは多いものの、果物に関してはあまり注目されず、当時どのような果物が食べられていたのかについてはあまり知られていません。

果たして江戸時代の人々はどのような果物を食べていたのでしょうか?

この記事ではどの果物がいつ日本にやってきたのかについて紹介しつつ、江戸時代の果物事情について取り上げていきます。

なおこの研究は、清水克志(2021)『近代日本における果物の普及に関する一考察』秀明大学紀要18巻p.23-38に詳細が書かれています。

目次

- 続々と様々な果物が入ってきた日本列島

- 江戸っ子はスイカに塩ではなく砂糖をかけて食べていた

- 小さくて酸っぱかった江戸時代の桃

続々と様々な果物が入ってきた日本列島

果物という存在は、今の日本において、どこか異国情緒を感じさせます。

縄文や平安の影にひっそり隠れていた日本原産の果実は、シバグリ改良の栗や柿程度に留まり、実にごく僅か。

そのほかの果実は、いわば海外からやって来た輸入の使者たちです。

桃が縄文時代、梨が弥生時代に中国大陸より伝わっており、これらの果物は先史時代の人々に親しまれていました。

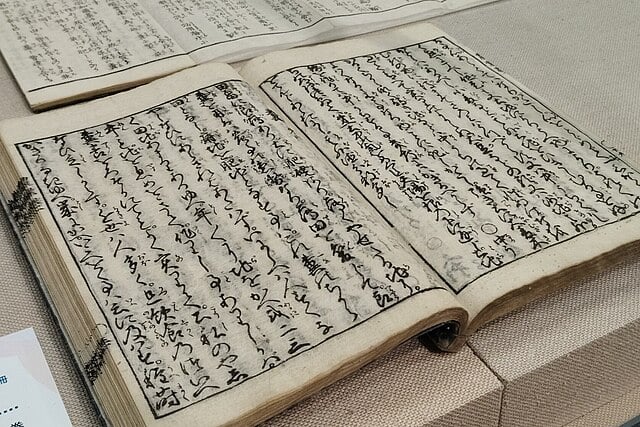

江戸前期の農学者・宮崎安貞が1697年に刊行した『農業全書』には、梨や栗、桃などといった全17品目が、見事な挿絵とともに記され、果物の栽培法や保存法、さらには薬効に至るまで、その多彩な利用法が綴られているのです。

実に、当時の果物は、乾燥や加熱処理、砂糖漬などの手法を経た後に食され、薬としての一面も持っていました。

江戸っ子はスイカに塩ではなく砂糖をかけて食べていた