その一方で、科学アートの分野では極短パルス光を駆使して光の道筋を捉える手法が開発され、SEEC Photographyなどの事例からも“フェムト秒カメラ”の新奇な応用が期待されていました。

これらの背景から、テレル効果をなんとか実験室レベルで直接“観察”しようというモチベーションが高まっていたのです。

そこで今回研究者たちは、ピコ秒単位のゲートカメラとパルスレーザーを同期させて、物体が近光速で動く様子を実際に写し出すというアプローチを試みることにしました。

研究者たちはどのようにして「光速に迫る物体の見え方」を再現したのでしょうか。

光速に近い速度で移動する物体は回転して見える

どのようにして「光速に迫る物体の見え方」を再現したのか?

研究チームがとった方法は、一言でいえば「光を超スローモーションで観察する」工夫です。

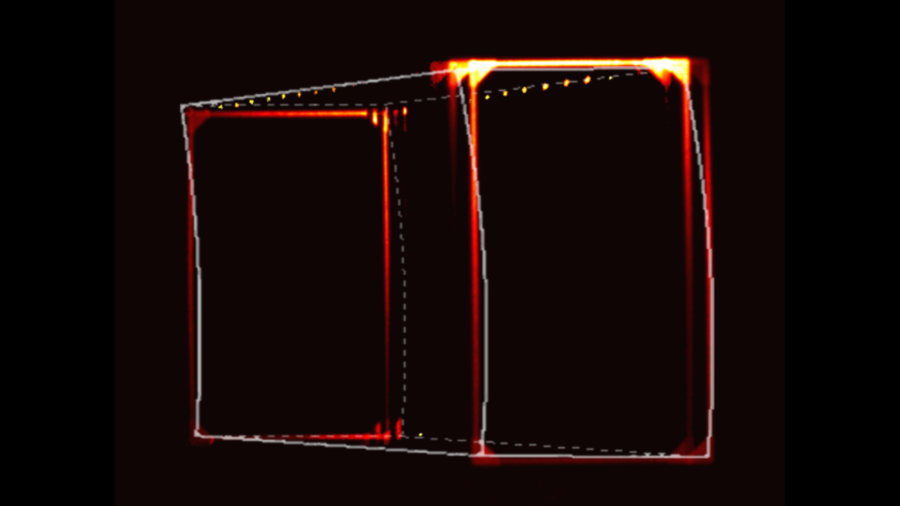

まず、1ピコ秒(1兆分の1秒)ほどの極短パルスレーザー光を物体に当てます。

同時に、カメラ側も“ゲート”と呼ばれる超高速のシャッターをピコ秒単位で開閉し、散乱して戻ってきた光をわずかな時間だけ撮影できるようにします。

こうすると、ごく短い距離を進んだ光だけを切り取ることができるのです。

ある意味で、光がわずか数センチ進む“瞬間”をスナップ写真のように連続で記録しているわけです。

ここでユニークなのが、撮影するたびに、実際には動いていない被写体の位置をちょっとずつ移動(再配置)するというアプローチです。

「本当に物体が光速に近いスピードで動く」のは現実的に無理ですが、この組み合わせにより「光はごく短い距離だけ進んでからカメラに届く → 被写体がわずかに動いたように見える → その連続画像をつなげる」といった仕掛けを作ってしまいます。