しかし、進化生物学の観点からは「なぜ夫以外との子をもうける行動が残っているのか」を理解することが重要です。

子孫の遺伝的多様性が高まるメリットが指摘される一方で、夫側には子育てのコストを負わされるリスクが生じ、配偶者間の信頼関係の破綻や社会的制裁など、多くの負の要因も絡み合います。

こうした複雑な背景のため、人間社会における実際の托卵率を大規模に検証する研究は少なく、これまでの推計値にはばらつきがありました。

さらに、産業革命期以降の都市化や、社会的地位・経済力の違いが男女の交際機会や家庭内の力関係を左右し、それが托卵率にも影響を与えているのではないかという仮説も議論されてきました。

こうした諸要素が絡むなかで、「10%説」は本当に正しいのか、それともごく一部の状況でしか当てはまらないのかは、依然として明確ではありません。

そこで今回研究者たちは、ベルギーやオランダで過去500年にわたる戸籍・教会記録などを基に親子関係を丹念に追跡し、同時にY染色体解析を組み合わせることで、托卵率と社会的・経済的背景との関連を包括的に解明することにしました。

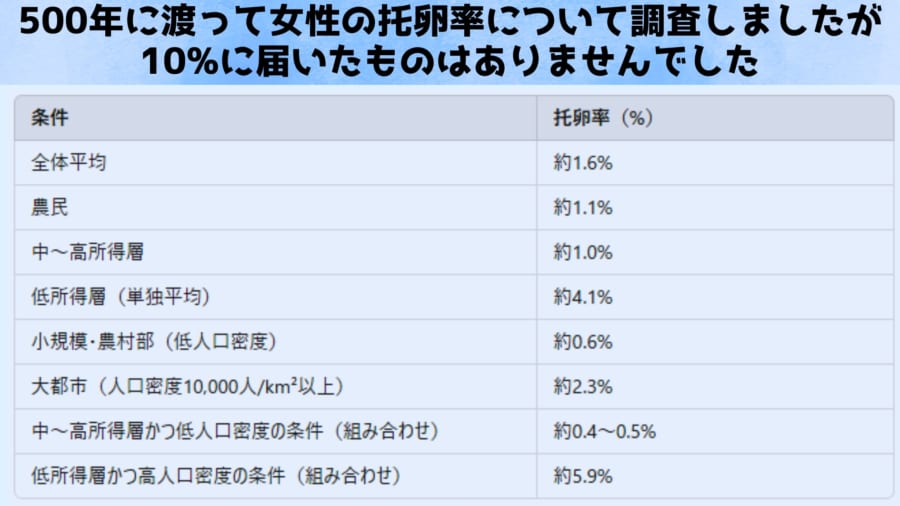

結果として浮かび上がったのは、托卵率が全体としては低く推移する一方、居住環境や生活階層によって大きな差が生じるという興味深い実態でした。

次では、どのようにデータを収集・解析し、どのような数値が得られたのかを見ていきましょう。

女性の托卵率は1.6%程度だった

研究チームがまず注目したのは、父系を正確にたどることができる戸籍や教会記録でした。

過去500年分におよぶ膨大な文書を丹念に読み解き、そこに記載された「父と子のつながり」が本当に血縁関係なのかを、Y染色体の型(ハプログループやSTRの特徴)を用いて照合したのです。