また固定されたラベルに依存せず、各人の内面的な体験そのものを反映した形で色の類似性を比較できるため、従来の方法では捉えにくかった微妙な違いや個人間の多様なバリエーションを、より柔軟かつ精密に明らかにできるのです。

つまり、あらかじめ「赤は赤」と決め付けるのではなく、各人の感じたままの体験をそのまま比較できるので、これまでの方法では捉えにくかった細かい違いや、個人ごとの多様な感じ方を、より柔軟かつ正確に明らかにできるのです。

結果、同じような色覚特性を持つ人々の間では「赤は赤」に対応する割合が非常に高いことが明らかになりました。

つまり、ほぼ同じ感覚の“赤”を共有しているらしいのです。

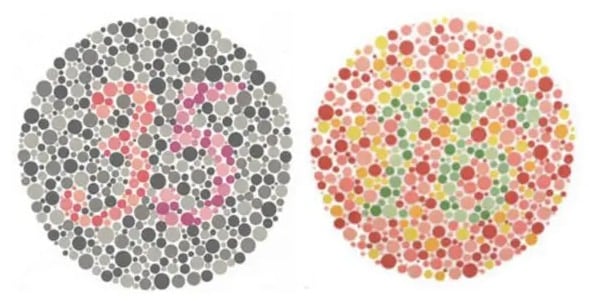

一方、典型的色覚と色覚特性が異なる人を比べると、赤と緑などの関係がうまく対応しないケースが目立ちました。

つまり、“赤”と呼ばれる色の体験が、典型的色覚を持つ人の考える「赤」とはかなり異なる位置にある可能性が示唆されます。

これは「色覚自体が大きく異なる場合、同じ波長の光でも人によって主観的な配置が変化することがある」という発想を裏づける結果といえます。

色覚異常の人は異なる場合がある

一連の実験を通じて明らかになったのは、典型的色覚を持つ人どうしでは「赤は赤」とみなせる構造がかなり安定している一方で、color-blindなどの色覚特性が異なる人との間では、同じ「赤」と呼ばれる色でも主観的な位置づけがずいぶん異なりうるということです。

たとえ光の波長が同じでも、その感覚的距離(「赤」と「緑」がどれくらい離れて感じられるかなど)が、人によっては根本から組み替えられている可能性が浮かび上がりました。

もっとも、こうした「構造の対応関係」が分かったからといって、「完全に同じ赤を見ている」と即断することはできない点には注意が必要です。

今回の方法はあくまで、色同士の「距離感」をもとに一対一対応を求める“構造的アプローチ”なので、似た構造を共有しているからといって“クオリア(主観的体験)”のあらゆる側面が完全に一致するとまでは言い切れません。