しかし、この曖昧さこそが、平安時代の羊という存在を一層魅力的なものにしているのかもしれません。

さて、このように記録の中を行き交う「羊」という幻影は、現代に生きる私たちに何を語りかけているのでしょうか。

平安の人々が追い求めた羊は、もしかすると、未知なるものへの憧れや好奇心の象徴だったのではないでしょうか。

その姿が曖昧であればあるほど、人々の想像力をかき立て、豊かな物語を生み出したのです。

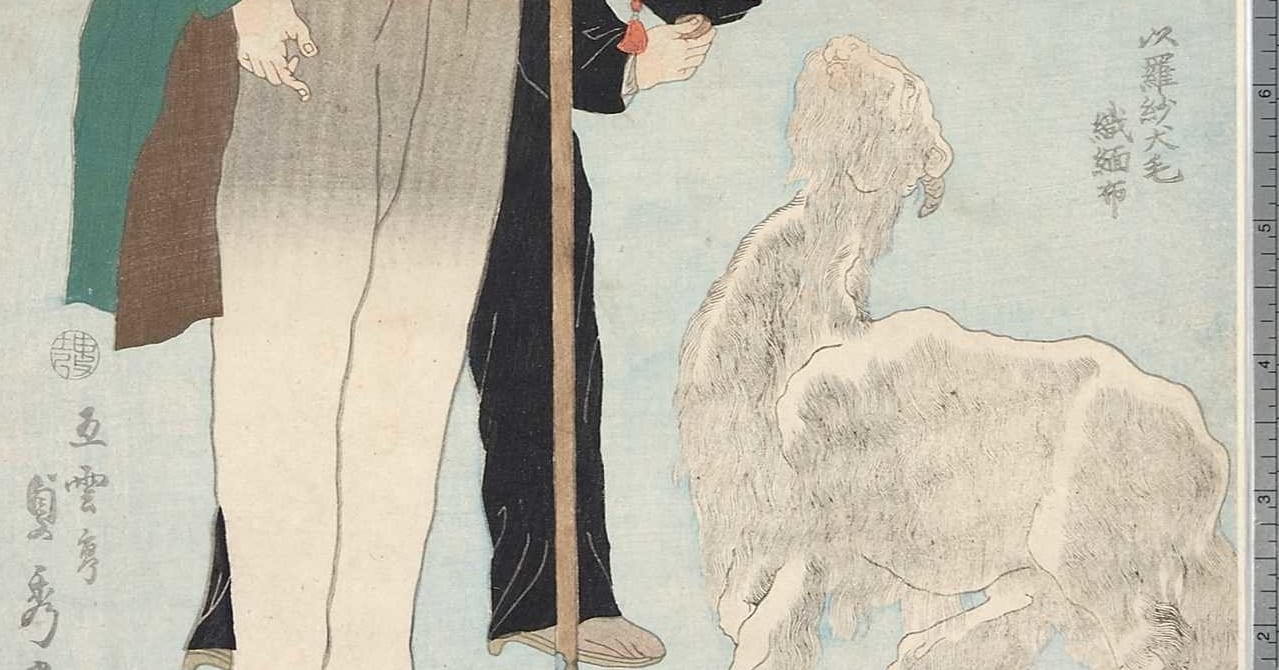

江戸時代後期までヒツジとヤギを混合していた。

古の仏画や彫像をめぐる研究に没頭するならば、そこには時代を超えた動物たちの影が浮かび上がってまいります。

中でも、十二神将の未像に描かれる「羊」についての考察は、我が国の中世における動物学的知識と信仰の交錯を垣間見る格好の機会を提供してくれるのです。

さて、醍醐寺に所蔵される『薬師十二神将図』(1227年)や、高野山の曼荼羅(1310年)、東寺の『二十八部衆并十二神将図』(1359年)などに描かれる未像に注目してみましょう。

これらの図像に共通する特徴は、「後方に伸びる角」と「顎髯」を持つ動物が描かれている点です。

角が真っ直ぐ後ろに伸びる姿は、羊ではなくヤギを思わせます。

さらに、その顎髯の描写も、ヤギならではの特徴を捉えています。

では、このヤギの姿は一体どこから来たのでしょうか。

仏教経典や中世の文献を紐解くと、『大般涅槃経』や『四座講式』などに「羊」の存在は記されていても、「山羊」に関する言及は見られません。

このため、仏涅槃図や未像の彫刻においても「羊」と認識されていた動物が、実はヤギをモデルにしていた可能性が浮かび上がります。

さらに興味深いのは、こうした中世の未像彫刻に見られる意匠です。

頭部には「羊」を象徴する標識が据えられていますが、実際にはその角の形状や顎髯から、彫刻のモデルは明らかにヤギであると考えられます。