実験では、それぞれの橋を1人で渡ってきた男性に実験者の女性が声をかけ、簡単な心理テストに協力してもらいました。

その後、「もし実験の詳細な結果を知りたいのであれば、電話してきてください」と言い、参加者の男性に電話番号が書かれたメモを渡しています。

もしも、カピラノ吊り橋の揺れが引き起こしたドキドキが、実験者の女性に対するものであると誤って解釈されたのであれば、男性の参加者はもう一度女性と話をしたいと思い、電話をかけることが予測できます。

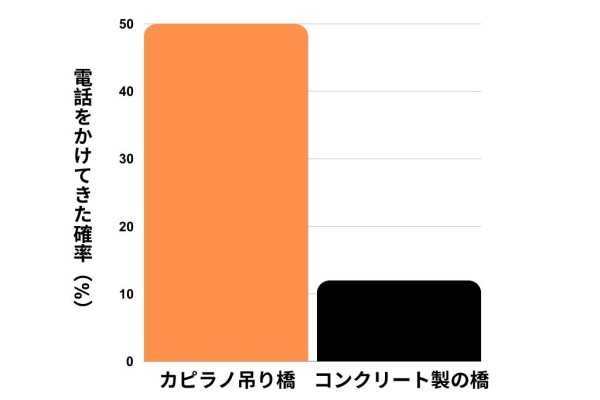

実験の結果、カピラノ吊り橋で電話番号をもらった男性の半数(約50%)が実験者の女性に後日連絡してきた一方で、低いコンクリート製の橋で電話番号をもらった男性は約12%しか連絡してきませんでした。

この結果は、私たちは身体的な反応が生じた際に、それがどのような感情によって起きたものなのか、必ずしも正確に判断できないことを示唆しています。

こうした「吊り橋効果」の背景には、社会心理学者のスタンリー・シャクター(Stanley Schachter)とジェローム・シンガー(Jerome Singer)によって提唱された情動二要因論があると言われています。

情動二要因論とは、生理的反応(発汗や血圧上昇)そのものが感情を決めるのではなく、その生理的反応が何によって引き起こされたのかの解釈によって感情の種類が決まるとする考えです。

一般的に、私たちは魅力的な異性を見たとき(出来事)、その相手に恋愛感情を抱くと(感情)、相手と話している時にドキドキする(生理反応)と考えているはずです。つまり私たちのドキドキという生理反応は、私たちの感情によって生じていると考えているはずです。

一方で、実験の結果は逆に、吊り橋が揺れているせいで(出来事)ドキドキすると(生理反応)、「なぜドキドキするのか?これは恋かもしれない」という解釈が生まれ、それによって目の前の相手に恋愛感情が生じる(感情)ことを示しているのです。