上山城に隣接し、春は桜が美しいという月岡神社も雪で覆われてしまっています。人が歩いて行った跡はあるものの雪で埋もれて人が来るのを拒んでいるかのようです。城の北側には武家屋敷が並んでいるというのでそちらに行ってみます。

武家屋敷は坂道に沿って4軒並んでいました。上山城周辺は小高い丘のような形状になっており、このような坂道がいくつもあります。坂道散歩は大好きなんですが、ここは雪国。路面の凍結に気をつけていないといけません。

茅葺屋根の農家のような出で立ちですが、立派な武家屋敷です。現在もその子孫の方が住んでいるお宅もあるようで、拝観できるのはここにならぶ4軒のうち三輪家の一軒だけです。リフォームはしていると思われますが江戸時代からこの場所で先祖代々この土地を守り続けてきました。

ちなみに武家屋敷のある周辺の地名は鶴脛町。「つるはぎちょう」と読みますが、鶴の脛(すね)の意味です。1458年、脛を痛めた鶴がこの場所で傷を癒しているのを見かけたことから温泉を発見したことが上山温泉の始まりとされています。

武家屋敷の近くにある「鶴の休石」と呼ばれる場所。ここで鶴が羽を休めていたのだといいます。ここがまさに上山温泉発祥の地。上山は温泉地として開け、その後城が築かれて城下町としても発展していったのです。

鶴の休石の隣には足湯も併設されています。鶴の気持ちになって脛を温めるのもいいでしょう。

温泉街こそさほど大きくはないですがこのような木造建築が立派な温泉旅館や、

開湯はなんと1624年という下大湯。

何ともレトロな外湯もあって、昭和レトロを感じながら街歩きを楽しむことができました。

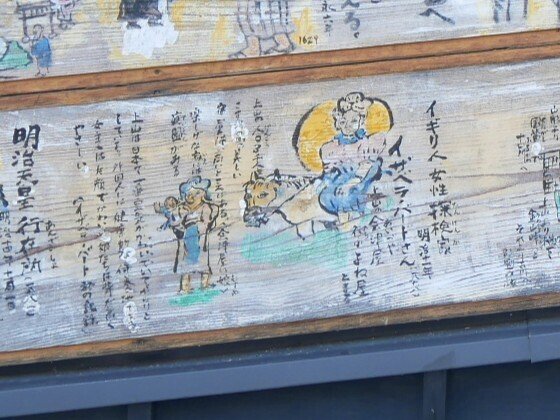

蔵に描かれたイザベラバードさん訪問の記録の絵

イギリス人女性探検家で日本国内を旅したイザベラ・バードさんは1878年に上山温泉も訪ねているそうですが、ここがもっと訪問しやすい場所だったら健康的な保養地になっただろう、と称賛の言葉を記しています。彼女は歯に衣着せない毒舌家でしたが、上山を含む山形県については東洋のエデンの園と称するなどかなり気に入った場所であったようです。