光がスリットを通過するときに見せる干渉パターンは、量子力学の核心的な性質を示す代表例として知られています。

19世紀にトマス・ヤングが行った二重スリット実験は、光が「粒子でありながら波として振る舞う」ことを直感的に示すものでしたが、その後、光子だけでなく電子や原子などでも同様の干渉パターンが観測されるようになりました。

これらは重ね合わせ原理と呼ばれる量子力学の基本法則に基づいて理解されており、検出される確率分布を支配するのがボルン則です。

一方、スリットが三つになると、単純に「3つの経路の重ね合わせ」を考えただけでは説明できない追加の干渉項が生じる可能性があると指摘されてきました。

たとえば光がとても細い三つのスリットを通るとき、「ただまっすぐ進むだけ」ではなく、スリット周辺の特殊な電磁場(近接場と呼ばれます)によって、いわば“寄り道”をするように回り込む経路が生まれることがあります。

Aというスリットから出た光が、その近くにあるBやCのスリット付近へ少し回り込み、また別のスリット方向へ戻ってから最終的に先へ進む、といったルートが考えられるのです。

こうした微小な回り道は理論上存在するとされてきましたが、その確率はごくわずかで、従来の方法では観測が困難だとされていました。

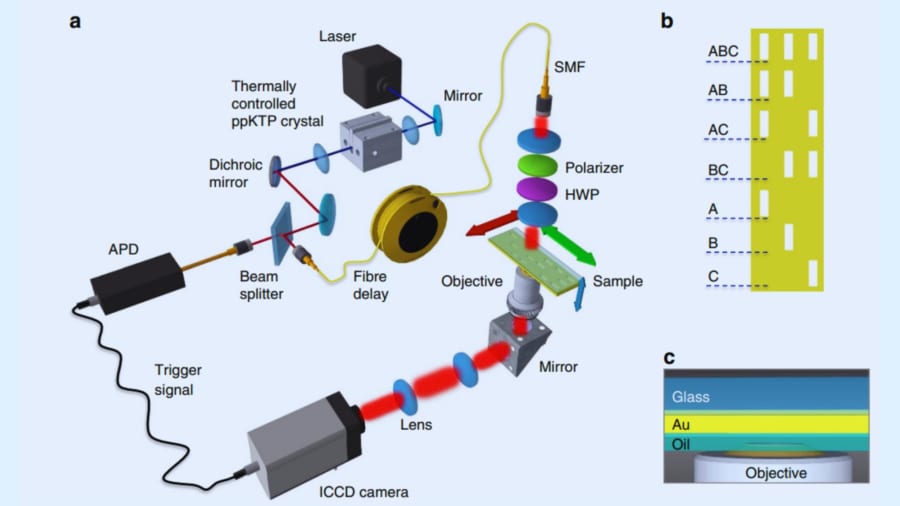

そこで今回研究者たちは、ナノスケールで光の近接場(表面プラズモン)を強められる三重スリット構造を用いて、微小なループ軌道を直接検出することにしました。

三重スリットでループする光たち