新美氏は、その答えを探るため、「瞳孔」に注目しました。

瞳孔の大きさは、単なる明るさの調整だけでなく、精神的活動によっても変化することが知られています。

たとえば、驚いたり、怖いものを見たりすると瞳孔が開きます。

また、瞳孔の大きさは感情以外にも、認知、特に記憶とも関係していると分かっています。

例えば、簡単な数字(3桁の数)を記憶するときよりも、難しい数字(7桁の数)をがんばって記憶するときの方が瞳孔が大きくなる傾向があります。

こうしたことから新美氏は、「記憶に残りやすい写真」と「忘れやすい写真」を見たときにも瞳孔の大きさに違いが生じるかもしれないと考え、確かめることにしました。

記憶に残りやすい写真を見ると瞳孔が大きくなると判明!脳の処理の違いを反映している!?

新美氏は36人の被験者を対象に実験を行いました。

まず、過去の研究によって記憶しやすさが数値化されている写真データベースから、「記憶に残りやすい写真」と「記憶に残りにくい写真」を数百枚選出。

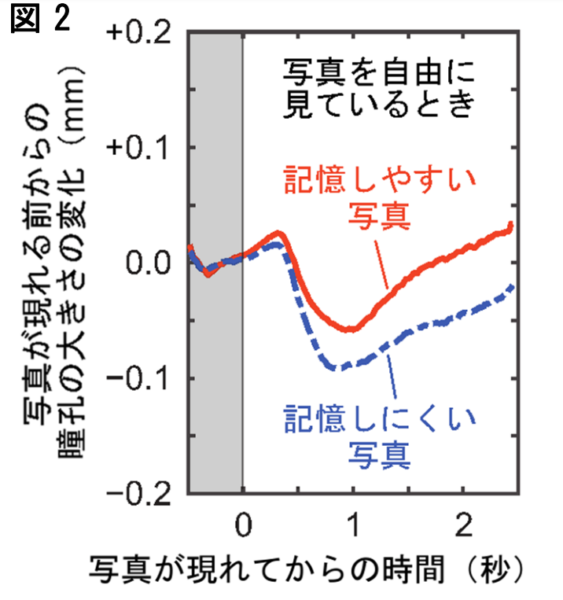

被験者にこれらの写真を2.5秒ずつパソコン画面に表示して見せ、その間の瞳孔の大きさを専用のカメラで測定しました。

ただし、瞳孔の大きさは「写真の明るさ」や「感情的な要素(恐怖や驚き)」によっても変わるため、これらの影響を排除するために、写真の明るさを統一し、感情を刺激する要素が含まれる写真は除外しました。

さらに、3種類の異なる実験条件で検証を行いました。

1つ目は、写真を見て覚えるように指示する「記銘実験」、 2つ目は、見た写真を記憶テストする「再認実験」、 3つ目は、特に覚える必要はなく、ただ自由に写真を見てもらうだけの「受動視実験」です。