数学は近代科学と密接に結びついていることもあり、西洋を中心に発展してきました。

そんな数学ですが、江戸時代の日本でも盛んに行われていたことはあまり知られていません。

果たして江戸時代の数学はどのようなものだったのでしょうか?

この記事では江戸以前の数学事情を紹介しつつ、算額という独自の文化や関孝和の軌跡を中心に江戸時代の数学を解説していきます。

なおこの研究は、森田健(2020)『日本文化としての数学 : 和算と算額』日本語・日本文化47巻p. 81-107に詳細が書かれています。

目次

- そろばんと塵劫記によって動き出した日本数学

- 問題が解けると絵馬に書いて奉納していた

- 和算の流れを変えた大天才、関孝和

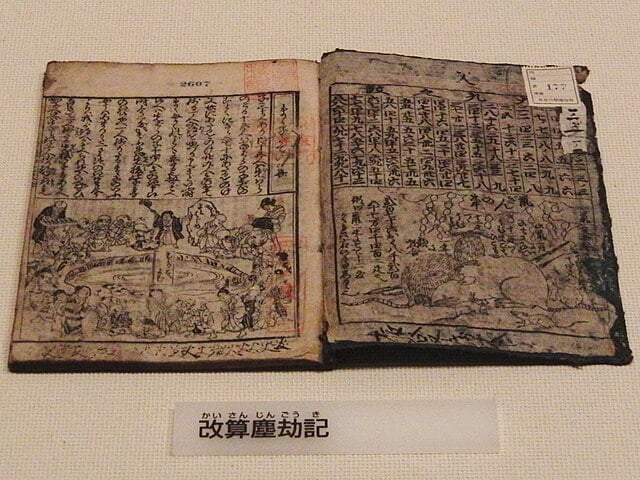

そろばんと塵劫記によって動き出した日本数学

数学が日本に入ってきたのは奈良時代のことです。

この時代、日本の数学は中国からの輸入品でした。

奈良時代の役人たちは、北中国からの数学書をありがたく模倣して、律令政治の維持に活用していたとのこと。

実際、平城宮跡から出土した木簡には、「九九」が記されており、これが中国の『孫子算経』から影響を受けたものだと判明したのです。

当時の数学は単なる計算技術だけにとどまりません。

田畑の測量や納税計算、さらには天体の運行まで、その用途は広がっていました。

さらには『万葉集』においても、九九が詩の表現に利用されるなど、文化面でも数学が彩りを添えていたのです。

「八十一」と書いて「くく」と読ませる粋な技法。

古代の数学者たちは、実用と文化の狭間を軽やかに行き来する貴族のような存在だったのでしょう。

しかし、鎌倉から室町時代にかけて、日本数学界にはさほどの変化はありませんでした。

そして時は流れ、運命の転機が訪れます。

それは豊臣秀吉による朝鮮出兵でした。