特に、花粉症やアレルギー性鼻炎を持つ人は軽い鼻づまりに慣れてしまいがちです。

しかし、セルフケア(鼻うがいや吸入器の活用、睡眠時の姿勢調整など)を地道に行うだけで、体感がかなり変わるケースもあります。

「たかが鼻づまり」と侮っていると、知らないうちに日常生活のクオリティを下げているかもしれません。

東京科学大学の研究チームの論文は、こうした鼻づまりの影響をさらに深く探ったものになります。

鼻呼吸ができない状態で長期間過ごしたマウスの脳回路を調べたところ、驚くほどはっきりした変化が見られたそうです。

鼻づまりが脳回路に影響を及ぼし運動機能や気分を左右する

マウスを使った実験で、鼻づまりと脳の関係を明らかにしました。

研究チームは、生後間もない段階で片方の鼻をふさいだグループと、ある程度成長してから鼻をふさいだグループ、そして鼻づまりのないグループを比較し、運動テスト(回転する棒の上にどれだけ長く乗れるか)や、強制水泳テスト(不快な状況下での行動を観察)などを行いました。

その結果、生後間もない頃から鼻呼吸が妨げられたマウスは、明らかに運動機能が落ちていたほか、水泳テストでも「動きを止めてしまう時間」が長くなる傾向が見られたのです。

いったいなぜ、鼻づまりがこうした変化をもたらしたのでしょうか。

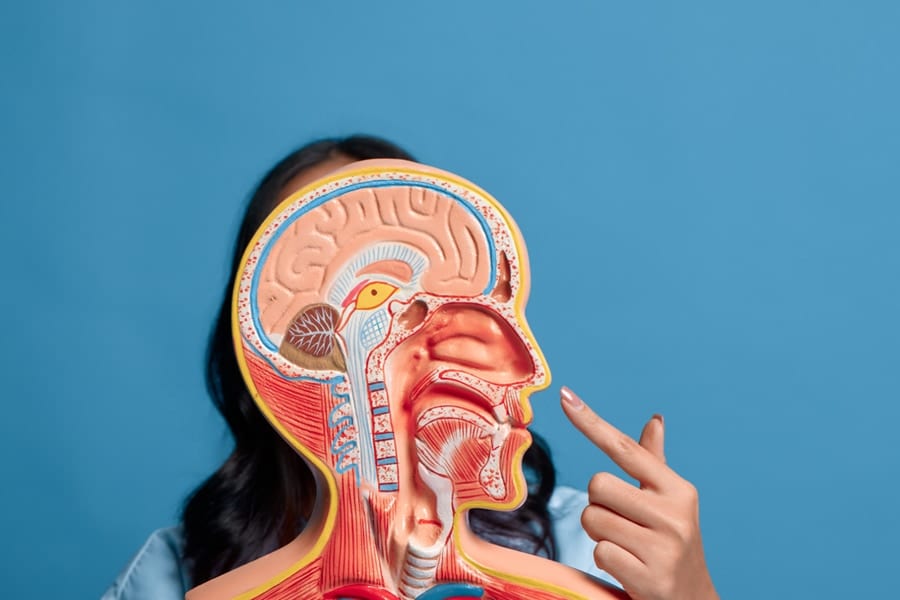

研究では特に「小脳」に注目していました。

小脳は私たちが姿勢やバランスを保つために重要な場所ですが、最近は情緒や認知面にも広く関わっているとわかってきています。

そして今回、鼻づまりマウスの小脳ではシナプス刈り込みというプロセスがうまく進んでいないことが確認されました。

(※シナプス刈り込み:成長期に脳内でつくられた過剰な神経接続を「必要なものだけ残し、不要なものは整理する」ことで、より効率的な回路をつくりあげる仕組み)