では、こうした変化を元に戻すにはどうすればよいでしょうか。

イエローストーン国立公園では、1990年代にオオカミを再導入することにしました。

そして、その結果は驚くべきものでした。

オオカミ再導入がもたらした「奇跡」

1995年から1996年にかけて、オオカミがイエローストーンに再導入されると、ワピチの個体数が減少しただけでなく、その行動も変化しました。

オオカミの存在により、ワピチは特定の場所での採食を避けるようになり、これが植生の回復につながりました。

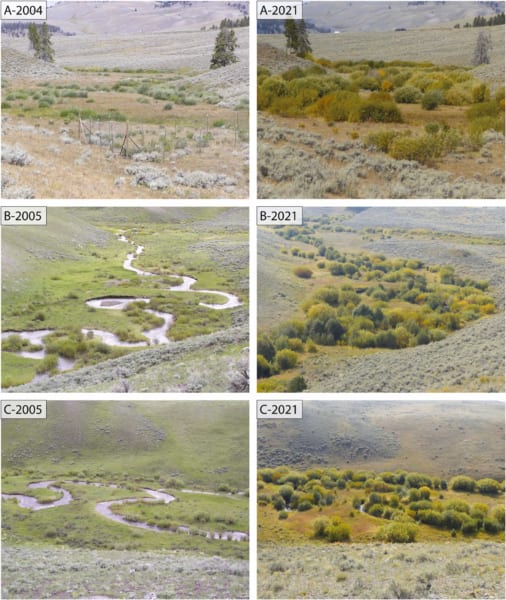

リップル氏らの研究では、2001年から2020年にかけて、ヤナギの樹冠の体積が約1500%も増加したことが明らかになりました。

最終的にこの変化は、

- ビーバーの個体数回復

- 湿地と水辺の環境改善

- 鳥類や昆虫の多様性増加

といった好影響を生み出しました。

特にビーバーの復活は重要です。

彼らが作るダムは、湿地の保水能力を高め、さらに多くの生物が生息できる環境を整えます。

また、植物や樹木の再生によって川岸の浸食が穏やかになり、川の流れも変化しました。

川の蛇行が少なく、水路が深くなり、やがて小さな池も出現するようになったのです。

オオカミが戻ることで、川や湿地の生態系が大幅に改善されたのです。

これはまさに「栄養カスケード(Trophic cascade)」の典型例です。

栄養カスケードとは、生態系において捕食者が獲物の個体数や行動を変化させ、それがさらに下位の生物群や環境にまで波及する現象のことを指します。

オオカミの再導入によってワピチの採食行動が変わり、これが植生の回復や地形の変化をもたらしたのです。

1つの捕食者の存在が生態系全体のバランスを大きく左右することを、イエローストーンの奇跡は見事に証明しています。