こんにちは!たびこふれライターの中尾です。

2023年に初めて尾瀬に行き、尾瀬の魅力に惹かれ、その年は尾瀬に5回行きました。そして翌年の2024年は3回尾瀬に行きました。今回は2024年3回目に訪問した時のレポートです。3回目の訪問は6月1日。「尾瀬は泊まってこそ良さを体感できる!」と僕は言っていますが、今回は同行者が尾瀬初めてで『日帰りで尾瀬に行ければそれで良し』という方々だったので、日帰りで尾瀬へ行ってきました。半数が普段の登山経験は皆無のメンバーだっただけに、尾瀬の過ごし方がどのような感じだったのかをレポートします。老若男女が楽しめる尾瀬ですが『老』のメンバーがどう感じたのかをご覧ください。

今回の行程

2024年6月1日(土)

●行程:許可車を使用して鳩待峠の駐車場へ入庫。鳩待峠(標高1,591m)から山ノ鼻(標高1,400m)を経由して尾瀬ヶ原(標高1,400m)を往復。

●距離:約15km

●時間:(休憩なしの標準・無冠雪期)約5時間 (休憩ありの僕たちがかかった時間)4時間49分

●天候:晴れ

●メンバー:男性5名・女性1名(60代1名・50代5名)

(2024年6月1日)鳩待峠から山ノ鼻へ

今回は許可車(営業車)を保有している方に車を出してもらいましたので、『尾瀬第1駐車場』に停めることなく『鳩待峠』の駐車場(有料)まで行くことができました。2024年は許可車以外の進入はできませんでした。

【8:53発】『鳩待峠』から登山スタート。最初に靴裏の付着物を緑の靴磨きで落とします。

6月最初の土曜日だけに木道は渋滞していました。

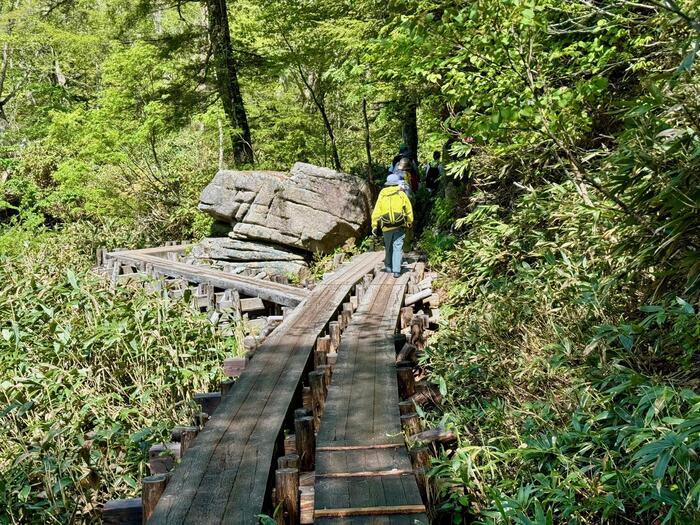

木道は乾いていなかったので、スリップに注意しながら、階段を下りていきます。

尾瀬が一番混みあう時期はこのように大渋滞が起きます。早く進みたい人は左側から追い越しをかけていました。どんなに急いでいても木道から降りることは厳禁です。

【9:38】『テンマ沢』です。5月中旬から6月中旬にかけて見頃を迎えると言われているミズバショウはほとんど終わっていました。開花が終わるとレタスのような葉の状態になります。

【9:40】『真ん中岩・二手木道(勝手に僕が名付けた)』を過ぎました。

【9:49】『山の川上川橋』を渡ります。

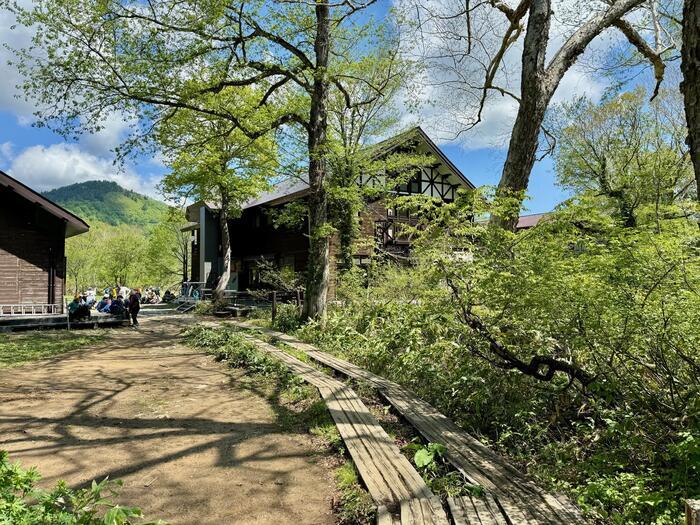

【9:53】『山ノ鼻(標高1,400m)』に到着しました。『鳩待峠(標高1,591m)』を8:53に出発しましたので、ちょうど1時間かかりました。

この区間での注意事項

・この時期は完全に雪はなくなっています。

・午前中、木道は霜で湿っていました。滑りやすく僕は1回滑って転倒しました。下り坂で転倒すると危険なので慎重に歩きましょう。

・景色に見とれて木道から踏み外さないように気をつけましょう。

・5月中旬から6月中旬までの週末が一年で一番混みあう時期です。

・木道は道側通行、登り優先です。

・無理な追い越しは危険です。逆に譲り合うことも大切です。

・木道から降りて地面を歩くことは厳禁です。

・熊に注意が必要ですが、これだけ人が多ければ人前には出てこないと思います。