この数字だけでも、日本の著作権法は権利団体に優位に働いていることがわかる。

筆者も「国破れて著作権法あり」のあとがきで以下のように指摘した。

フェアユース導入国のGDP成長率と著作権法担当官庁インターネットというたった一つの技術革新に乗り遅れたことが日本経済の停滞を招いている。その原因の一つに日本の厳しい著作権法があげられる。(途中略)わが国の著作権法は、本文でも紹介した学者やネットビジネスの先人たちが指摘するように複製が前提のインターネットで、複製には許諾が必要な原則を貫こうとしている。

著作物をインターネットで公衆に送信する際、著作権者の許諾を必要とする「公衆送信権」を世界ではじめて導入したのも日本である。当時、文化庁は「解説/「著作権法の一部を改正する法律」について–『インタラクテイブ送信』について世界最先端を維持した日本の著作権法」(コピライト 1997年7月号)と鼻高々だった。

こうした利用には許諾を必要とする原則を貫こうとするアナログ時代の著作権法への執着が裏目に出てデジタルネット時代への対応が遅れた。

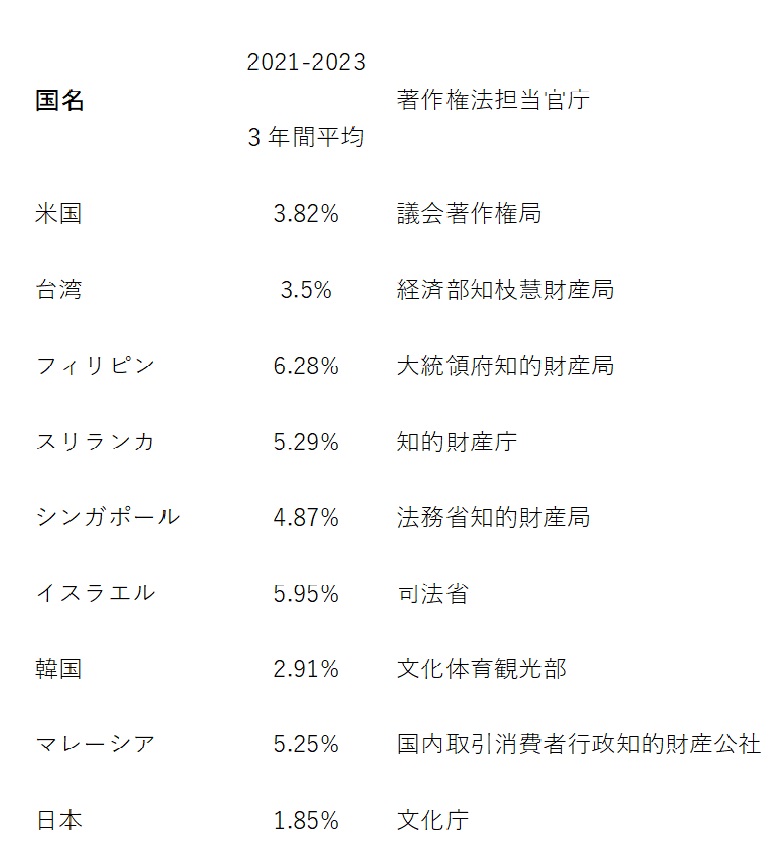

フェアユースは米国ではベンチャー企業の資本金とよばれるように、グーグルをはじめとしたシリコンバレーのIT企業の躍進に貢献した。米国に習いフェアユースを導入した国のGDP成長率と著作権法担当官庁を図表7にまとめた。

それによると、成長率はいずれも日本より高く、米国と韓国以外は著作権法だけでなく特許、商標などの産業財産権を含めた知的財産権を同一の官庁が所管していることが判明する。

図表7GDP成長率の出典:世界経済のネタ帳

以上の理由で、日本経済を牽引する基幹産業・成長産業であるコンテンツをめぐる政策を一元的な司令塔で担うコンテンツ省(庁)の新設を急ぐべきである。

■