特に情報収集に努める三点の①で著作権侵害の事例をあげている。また、③に関連して、拙稿「米地裁 生成AIの著作権侵害訴訟に初の注目すべき判決」で紹介した判決はまだ陪審の審理待ちだが、その行方も目が離せない。

権利者の利益代表委員が7割以上を占める文化審議会著作権分科会の委員構成過去2度にわたって検討されたにもかかわらず、日本版フェアユースが道半ばな理由の一つに著作権改正を検討する文化審議会著作権分科会のメンバー構成がある。

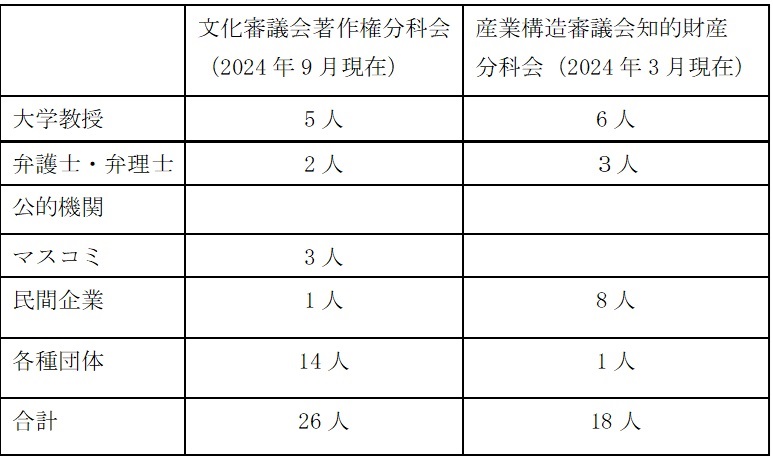

図表6のとおり、特許、商標、意匠、営業秘密などを扱う経済産業省の産業構造審議会知的財産分科会のメンバー構成と比較すると、各種団体委員の割合が知的財産分科会の1人だけだが、著作権分科会は半数以上(26人中14人)を占めていることが分かる。

その14人中、全国消費者団体連絡会を除く13人は権利者団体が占めている。民間企業の1人もアーチストなので、これに権利者でもあるマスコミの3人を加えると何と26人中19人と7割以上が権利者の利益代表委員で占められている。

産業構造審議会知的財産分科会の方は、民間企業8人は特許を保有している権利者としてこれに各種団体(日本弁理士会)の1人を加えても18人中9人と半数にすぎない。これと比較しても文化審議会著作権分科会の委員構成の偏向ぶりは際立っている。

さらに問題なのは、著作権法の目的は保護と利用をバランスさせて文化の発展に寄与することにあるが(著作権法第1条)、利用者の利益代表委員が一般財団法人日本消費者協会理事の委員の一人しかいない。

図表6 知財関連審議会の委員構成

山田奨治『日本の著作権はなぜこんなに厳しいのか』(人文書院)によると、1990年以降、2007年までの著作権法の大きな改正のうち、視聴覚障がい者、放送事業者、学校など権利団体以外が利益を得られる法改正は2001年、2003年、2004年の3回の改正と2007年の改正の一部。残る7回の改正と2007年の改正の一部は権利団体が利益を得られるようにするための改正だった。